আজ চৌদ্দই ডিসেম্বর। বিপন্নতার অমোঘ সুরে বাঁধা এক মহার্ঘ অর্কেস্ট্রা। ১৯৭১ সালের মহাকাব্যিক মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি দিনই ছিলো মানবিক-অমানবিক বিভিন্ন অনুভূতির এক মৌলিক আখ্যান। পঁচিশে মার্চ থেকে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর অমানবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে তীব্র সূর্যমুখী প্রতিবাদ শুরু করেন বাঙলার মুক্তিকামী মানুষেরা, তারই সার্থক এপিক শিরোনাম— মুক্তিযুদ্ধ। বাঙলার মানুষের ঐতিহ্যগত চেতনার সাতসুর যেমন গভীরে প্রোথিত এক অবিনাশী সত্তার সাতকাহন; তেমনি, বাঙলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সকল মৌলভিত্তির মূল সংজ্ঞায়ন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।

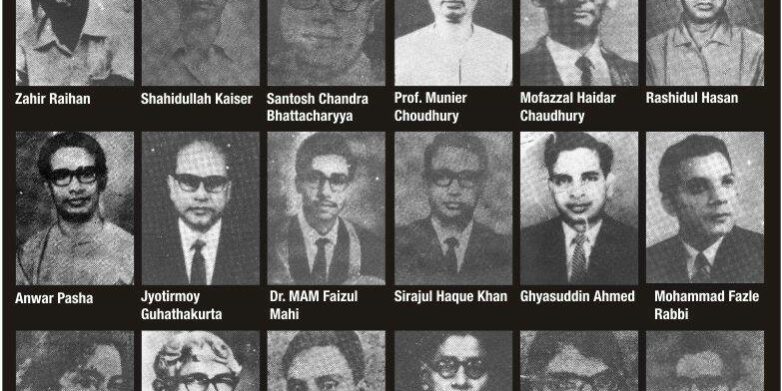

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই বাঙলার মানুষ অসম সাহসিকতার প্রতীক হয়ে লড়াই করেছেন। একটি প্রশিক্ষিত নিয়মিত বর্বর সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেছে বাঙলার সাধারণ মানুষ; যাঁদের না ছিলো অস্ত্র, না ছিলো প্রশিক্ষণ। কিন্তু সাহসের একটি মানচিত্র থাকে, সেখানে থাকে প্রাণেশ্বরী গাঙচিলের নিবিড় ওড়াওড়ি, থাকে দেশের জন্য ভালোবাসা, মায়ের জন্য হৃদয়ের অকৃত্রিম টান। তাই, বাঙলার মানুষ নিশ্চিত জেনেছিলো দেশের জন্য বেদনাহীন-সহজ-নির্ভয় রক্তদানের মাধ্যমেই গড়ে উঠে অমর-অনন্য স্বাধীনতার সৌধ। ষোলোই ডিসেম্বর বাঙালি বিজয় অর্জন করে; একটি স্বাধীন মানচিত্র, লাল-সবুজের অনন্যসাধারণ এক পতাকা আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাপ্রসূত একটি পবিত্র সংবিধান— এসব কিছুই অর্জন করতে বাঙালিকে দিতে হয়েছিলো অনেক দাম। স্বাধীনতার প্রাক্কালে, আজকের দিনে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করেছিলো পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী। এ ঘৃণ্য কর্মযজ্ঞে তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসসহ অন্যান্য স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বুদ্ধিজীবী হত্যা একটি প্রগাঢ় ভয়ানক তাত্পর্য বহন করে। এর সঙ্গে একদিকে যেমন জড়িয়ে আছে পাকিস্তানি বাহিনীর বিভত্স নীল-নকশা, তেমনি আছে পাকিস্তানি ভূত-দর্শনকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকা পরজীবী জামায়াতে ইসলামী বা ইসলামী ছাত্র সংঘ (বর্তমানের ইসলামী ছাত্র শিবির) প্রভৃতি সংগঠনের সদ্য-প্রসূত জাতিকে মেধাশূন্য করার হীন চক্রান্ত।

দুটো প্রতিবেদন: দুটো চোখ, চোখের জল

মূলত সাতই ডিসেম্বরে যশোর পতনের পরই পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর কাছে এ বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাঙালির জয় এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ জন্মবার্তা তাদের সন্ত্রস্ত করে তোলে। বলাই বাহুল্য, পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর নীল-নকশা ছিলো দীর্ঘমেয়াদী। পঁচিশে মার্চ থেকেই তারা হত্যা করতে থাকে সাধারণ মানুষ এবং হত্যা করতে থাকে তাঁদের, যাঁদের মেধার পাটাতনে দাঁড়িয়ে ছিলো বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ, যাঁদের চিন্তার প্রেক্ষণে লুকিয়ে ছিলো সম্ভাবনার অমিত রসায়ন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যশোর হানাদার মুক্ত হলে পাকিস্তানি বাহিনী বেসামাল হয়ে পড়ে। তেসরা ডিসেম্বরে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় বেসামরিক প্রশাসনের ভূমিকা একেবারেই নগন্য হয়ে পড়ে। দশই ডিসেম্বর গভর্নর মালেকের দেয়া যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাব মূলত বেসামরিক প্রশাসনকে মৃত্যুশয্যায় এনে দাঁড় করায়। অন্ধকারে ডুবে থাকা কারফিউ কবলিত ঢাকা নগরীতে নেমে আসে মধ্যযুগীয় জানোয়াররা। ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো এই রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসের সদস্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে এদেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের ওপর। তাঁদের টেনে নিয়ে যায় কসাইখানায়। তেরোই ডিসেম্বর গভর্নমেন্ট হাউসে ভারতীয় বিমান হামলার পর গর্ভনর মালেক ও তার অনুচররা পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি ঘটায়; মৃত্যু হয় বেসামরিক প্রশাসনের। হন্ত্রীদের জন্য এসে যায় নরহত্যার অবাধ স্বাধীনতা। মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল কলেজের নির্যাতন কারাগারে ধরে নিয়ে আসা শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের ওপর চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন। তারপর চৌদ্দ ও পনেরোই ডিসেম্বর নিয়ে যায় রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে। এই হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতার ওপর ১৯৭১ সালের ৩০ ডিসেম্বর আত্মসমর্পনের পূর্বাহ্নে বুদ্ধিজীবী হত্যা শিরোনামে ‘টাইমস’- এ প্রকাশিত হয় পিটার হ্যাজেলহার্স্টের রিপোর্ট। সেখানে বলা হয়—

কেউ কদাপি জানতে পাবে না কতোজন বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, সাংবাদিক এবং তরুণ যুবককে আটক করা হয়। তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় চিরকালের জন্য নিখোঁজ করে দেবার জন্য। এদের অধিকাংশই রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো না।

মিসেস মোহসিনা পাশা বিরাট বিরাট গর্তের ভেতর পড়ে থাকা হাত-পা কাটা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের লাশের মধ্যে নিজের স্বামীকে খুঁজে ফিরছিলেন। তার স্বামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের সহকারি অধ্যাপক।

আরও অনেকের মতোই অধ্যাপক পাশাকে মিত্র বাহিনীর কাছে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পনের দুদিন আগে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তোলা হয় একটি রাজাকার কসাইখানায়।

তার অপর দুই সহকর্মী ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মি. রশিদুল হাসান এবং ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্যকে একই দিন শেষ রাতে একই সশস্ত্র রাজাকার দলটি ধরে নিয়ে যায়।

পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীরা বলছে, তারা এসব নৃশংসতা সম্বন্ধে কিছুই জানে। কিন্তু প্রামাণিক তথ্য তুলে ধরে অভিযোগ করা হয়েছে যে, একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তার সরাসরি নির্দেশাধীনে রাজাকাররা কাজ করতো ১

বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি। প্রতিবেদনটি লিখেন ফক্স বাটারফিল্ড। সেখানে উল্লেখ করা হয়—

মঈনউদ্দিন চৌধুরী যে খবরের কাগজে কাজ করতো সেখানে সহকর্মীদের কাছে সে ফূর্তিবাজ তরুণ হিশেবে পরিচিত ছিলো। তার আচরণের মধ্যে খাপছাড়া ছিলো একটিই, তা হলো— তার কাছে প্রায়ই দক্ষিণপন্থী দলগুলোর নেতাদের ফোন আসতো।

কিন্তু কয়েকদিনেই জানা গেলো ওইসব টেলিফোন আলাপ ছিলো অর্থব্যঞ্জক। তাতে দেখা গেছে, ধর্মান্ধ মুসলিমদের কমান্ডো ধরণের সংগঠনের প্রধান ছিলো মঈনউদ্দিন। এই সংগঠনটি ঢাকার একটি ইটের ভাটায় কয়েকশত বিশিষ্ট বাঙালি, অধ্যাপক, ডাক্তার, আইনজীবী এবং সাংবাদিককে হত্যা করে। আল-বদর নামে পরিচিত এই সংগঠনের সদস্যরা যুদ্ধ শেষ হবার আগের তিন রাতে এইসব ভাগ্যহতদের ধরে নিয়ে আসে এবং নির্মম নির্যাতনের পর হত্যা করে। তখন এই হন্তারকদের পরনে ছিলো খাকি প্যান্ট এবং গায়ে ছিলো কালো সোয়েটার। যুদ্ধ শেষ হয় ষোলোই ডিসেম্বর। সংগঠনের আটককৃত সদস্যরা বলছে, তাদের লক্ষ্য ছিলো সেইসব বাঙালিদের নির্মূল করা— যারা আলাদা হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তৈরি করতে চেয়েছিলো।

অনেক বাঙালি বিশ্বাস করেন যে, যদি যুদ্ধ শেষ না হতো, তবে আল-বদরের লক্ষ্য অর্জনে কোনো বাধা থাকতো না। ১৫০ জনের লাশ পাওয়া গেছে ইট খোলায়। কারও আঙুল কাটা। কারও নখ উপড়ানো। কাছাকাছি বিল এলাকায় আরও বিশটি গণ-কবরে শত শত লোককে মাটিচাপা দেয়া হয় বলে মনে করা হচ্ছে।

এখন এটা স্পষ্ট যে, ঘৃণিত পশ্চিম পাকিস্তানি কিংবা বিহারি অভিবাসী, যারা দীর্ঘকাল আগে এখানে আসে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ওপর নির্যাতন চালায়, তাদের নিয়ে আল-বদর গঠিত হয়নি। বাঙালিদের নিয়েই তৈরি করা হয়েছিলো এই হিংস্র আল-বদর বাহিনী।

আল-বদর ছিলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অস্ত্রে সজ্জিত একটি বিশেষ দল এবং এরাই পরিচালনা করতো আল-বদরকে। পূর্ব-পাকিস্তানের গর্ভনরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর ২ টেবিলে পাওয়া কাগজপত্রে রহস্যজনকভাবে বারবার আল-বদরের নাম এসেছে।

টুকরো কাগজে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা ‘ক্যাপ্টেন তাহির’, ‘আল-বদরের জন্য গাড়ি’ এবং ‘আল-বদরের ব্যবহারের জন্য’ ৩

বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল-নকশা ও জামায়াতে ইসলাম

একটা কথা মনে রাখতে হবে, বুদ্ধিজীবী হত্যা যদিও পাকিস্তানি জানোয়ার সেনাবাহিনীর ঘৃণ্য পরিকল্পনা ছিলো, তারপরও এটা তাদের জন্য ছিলো একেবারেই অসম্ভব। এর কারণ দুটো— প্রথমত, এরা সবার ঠিকানা জানতো না; দ্বিতীয়ত, তারা জানতো তাদের যুদ্ধ-কৌশল সবই ব্যর্থ এবং তাদের পক্ষে আর পাকিস্তানের অখণ্ডতা ধরে রাখা সম্ভব না। সেনাবাহিনী যুদ্ধে প্রথমেই নিজের অবস্থানের কথা ভাবে, এটা উইলিয়াম শেরিফের ফ্রিডম উপন্যাসে দেখতে পাই। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যদিও বিশ্বের বর্বরতম সেনাবাহিনীর মধ্যে অন্যতম, তারপরও শেরিফের বক্তব্য তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সারা বাঙলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পড়ে পড়ে মার খাচ্ছিলো, বাঙালি সুদে-আসলে তার প্রতিশোধ তুলে নিচ্ছিলো, যুদ্ধ করছিলো নিজের দেশের জন্য।

এ সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিলো জামায়াতে ইসলামী, তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘসহ (বর্তমানে ইসলামী ছাত্রশিবির) আরও বেশ কিছু ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠী। তবে ছাত্র সংঘের সদস্যদের নিয়েই তৈরি হয়, আল-বদর, যা ছিলো বুদ্ধিজীবী হত্যার একেবারে সাক্ষাৎ নীল-নকশা বাস্তবায়নকারী। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন বুঝলো, তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত, তখন তারা এই পরিকল্পনাটা করে, কিন্তু তত্কালীন মেজরদের বক্তব্যেই পাওয়া যায়, তা বাস্তবায়নের সময় হাতে নেই— এ ধরনের কূট-আফসোস! বুদ্ধিজীবী হত্যার বিষয়টি এই বর্বর সেনাবাহিনী কতোটা অপরিহার্য মনে করেছিলো, সে সম্পর্কে মেজর বশীরের ভাষ্যটি স্মরণ করা যেতে পারে—

এ হচ্ছে পাক ও না-পাকদের মধ্যে যুদ্ধ। এখানকার লোকদের নাম মুসলমানি নাম বটে এবং নিজেদের এরা মুসলমান বলেও বটে; কিন্তু মনে-প্রাণে এরা হিন্দু। শিক্ষিতরা আরও বেশি হিন্দুয়ানি চর্চা করে।.. .. এখানে একমাত্র খাঁটি মুসলমানরাই বেঁচে থাকবে। আমরা এদের উর্দূও শেখাবো ৪

মর্নিং নিউজ– এর সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসকে বলা এই বক্তব্যেই তাদের মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। একই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর (বিশেষ করে যাঁরা বাঙালি জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে রেখেছেন এক অসামান্য ভূমিকা এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তিভূমি) প্রতি তাদের মনোভাবও এখানে স্পষ্ট হয়। আসলে ইসলাম ধর্মের নামে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকার এই ভূ খণ্ডকে তারা দাসানুদাস করে রাখতে চেয়েছিলো। এখানকার ঐতিহ্য, ভাষা ও কৃষ্টি বিলোপের মধ্য দিয়ে এ জাতির জাতিগত পরিচয়কে মুছে ফেলতে চেয়েছিলো। তাই তারা শিক্ষিত ও বোধসম্পন্ন শ্রেণিকেই বেছে নিয়েছিলো, যাদের পক্ষেই সম্ভব ছিলো স্বাধীন বাঙলাদেশে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বোধের স্ফূরণ ঘটানোর। এ ঘৃণ্য কাজে তাদের সহযোগিতা করেছিলো পূর্ব-বাঙলার জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত মুসলীম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রভৃতি তথাকথিত ইসলাম পছন্দ দল। এরা এগিয়ে এসেছিলো পাকিস্তানিদের ছত্রছায়ায় থেকে এদেশের শাসনদণ্ড করায়ত্ত করার লিপ্সায়। জেনারেলদের কৃপা লাভের আশায় নিজেদেরকে ‘খাঁটি মুসলমান’ হিশেবে প্রতিপন্ন করার জন্য সেনাবাহিনীর সঙ্গে গণহত্যার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিলো। কৃপা প্রার্থীর এই দৌড় প্রতিযোগিতায় জামায়াতে ইসলামী চলে সবার আগে।

উপনিবেশবাদীদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, একটি দেশকে স্থায়ী আজ্ঞাবাহী দেশে পরিণত করার পথে সর্বদাই কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় সেখানকার শিক্ষিতজনরা। বুদ্ধিজীবীরাই (শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক) সর্বপ্রথম উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। প্রাথমিক প্রতিরোধ নিষ্ক্রিয় করার পর উপনিবেশবাদীরা নেমে পড়ে শিক্ষিতজন বিনাশে, অর্থাৎ লিপ্ত হয় দেশটিকে মেধাহীন করার ঘৃণ্য অপ-তত্পরতায়। এ কাজটি করে ধীরে সুস্থে, স্থির মস্তিষ্কে এবং অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে। এ কাজে দরকার পড়ে একটি ক্ষমতালোভী ক্যাডারভিত্তিক দলের। তত্কালীন পূর্ব-পাকিস্তানে তথাকথিত ইসলামভিত্তিক দলগুলোর মধ্যে ক্যাডারভিত্তিক দল বলতে ছিলো একটিই— জামায়াতে ইসলামী। পূর্ব বাঙলাকে স্থায়ী উপনিবেশ বানানোর জন্যে এ ভূ-খণ্ডের জনগণকে মেধাহীন করতে হলে সামরিক জান্তার দরকার ছিলো এ ধরণেরই একটি দলের।

পঁচিশে মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হত্যার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাঙলাকে মেধাহীন করার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়, সেটা ছিলো প্রকাশ্য। পৃথিবীর বিবেকবান মানুষেরা এর প্রতিবাদ করে। যে হিংস্র হায়েনারা মানুষের সুস্থ জীবনবোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাতিঘরকে নস্যাৎ করতে উদ্ধত হয়েছিলো, তাদের প্রতি ঘৃণার বান নিক্ষেপ করে সারা পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ। সুতরাং লোক-চক্ষুর আড়ালে বুদ্ধিজীবী বিনাশ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবার যে নীল-নকশা পাকিস্তানি বাহিনী প্রণয়ন করেছে, তাতে সবচেয়ে বড়ো সহযোগিতা করে এই জামায়াতে ইসলাম। যদিও সত্তরের নির্বাচনে তারা এক শতাংশেরও কম ভোট পায়, তবুও সেনাবাহিনীর হামলার পর সন্ত্রাস কবলিত পূর্ব-বাঙলার শাসনদণ্ডের অধিকারী হবার অভীপ্সায় পেয়ে বসে জামায়াতকে। আর পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী শুরু থেকেই এদের এ ক্ষমতা লিপ্সাকে উস্কে দেয় রাজাকার বাহিনীতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়ে। জামায়াতও পা বাড়িয়ে তৈরি হয়েই ছিলো। কেননা, প্রগতির প্রবক্তা এবং সমস্ত ধরণের নিপীড়ন ও পশ্চাত্মুখিনতার বিরুদ্ধে সর্বদা উচ্চকণ্ঠ প্রগতিশীল মানসিকতার বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সেনাবাহিনী ছিলো বিদ্বিষ্ট। অন্যদিকে, পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পশ্চাত্পদ মওদুদীবাদের বিরুদ্ধে জনগণের সবচাইতে সচেতন অংশ হিশেবে লড়াকু সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া প্রগতিশীল সমাজের মানুষেরা ছিলেন জামায়াতেরও সবচেয়ে বড়ো শত্রু। অতএব, বুদ্ধিজীবীদের বিনাশ ছিলো জামায়াতেরও কাম্য।

বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞে সহযোগী হবার পুরস্কারস্বরূপ কেবল রাজাকার বাহিনীতে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগই অর্জন করে না জামায়াতে ইসলাম, এককভাবে আল-বদর ও আল-শামস নামক দুটো সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধবিরোধী দল গঠনের অবাধ স্বাধীনতাও তাদের দিয়ে দেয় পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী। জামায়াতে ইসলামের ‘জনপ্রিয়তা’ বৃদ্ধির জন্য বেতার ও টেলিভিশনে তাদের প্রচার সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকা সফরে এসে পিপলস পার্টির প্রচার সম্পাদক মওলানা কায়সার নিয়াজি ২১ অক্টোবর সাংবাদিকদের এ তথ্য জানায়।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ও ‘দৈনিক সংগ্রাম’- এর ভূমিকা

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী এবং জামায়াতে ইসলাম বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকে গোপনে, লোকচক্ষুর আড়ালে। আর এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে ‘দৈনিক সংগ্রাম’ ভূমিকা রাখে দুইভাবে। প্রথমত, ‘হিন্দুস্তানি দালাল’, ‘দুষ্কৃতিকারী’ ইত্যাদি স্লোগানের আড়ালে তারা বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের ভিত তৈরির চেষ্টা করে। সারাদেশে যে যেখানেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলেছেন, লিখেছেন, রণাঙ্গণে সহযোগিতা করেছেন— তাদের বিরুদ্ধেই নানা অপপ্রচার চালিয়েছে ‘দৈনিক সংগ্রাম’। দ্বিতীয়ত, এ বিভত্স হত্যাকাণ্ডকে ‘ইসলাম’- এর দোহাই দিয়ে বৈধতা দেবার ঘৃণ্য চেষ্টায় রত ছিলো ‘দৈনিক সংগ্রাম’।

প্রথম কাজটি ‘দৈনিক সংগ্রাম’ শুরু করে ১৯৭১ সালের মে মাস থেকেই। এটা করে সম্পাদকীয় এবং নিজস্ব প্রতিবেদন তৈরির মাধ্যমেই। অপকর্মটি করা হয় ‘হিন্দুস্তানি সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ’ ঠেকানোর নাম করে। এ বিষয়ে আমরা ১৯৭১ সালের ১২ মে প্রকাশিত ‘সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের ইতি হোক’ শিরোনামে সম্পাদকীয়টা দেখবো প্রথমে। দেখবো একটি জাতির আত্মা ও ঐতিহ্যকে কী কুৎসিতভাবে আক্রমণ করা হয়েছে।

.. .. দেশপ্রেমিক নাগরিকদের সহায়তায় পাক-বাহিনী যেভাবে আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্র হিন্দুস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের থেকে মুক্ত করেছেন, তেমনিভাবে জাতীয় সংহতির খাতিরে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও হিন্দুস্তানি অনুপ্রবেশের সকল দুষ্টু ক্ষত মুছে ফেলা দরকার।.. .. শহীদ দিবসে ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগী মুসলমান ছাত্রদের জন্য দোয়া-কালাম পড়ে মাগফেরাত কামনার পরিবর্তে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে হিন্দুয়ানী কায়দায় নগ্নপদে চলা, প্রভাতফেরি করা, শহীদ মিনারের পাদদেশে আলপনা আঁকা ও চণ্ডীদেবীর মূর্তি স্থাপন ও যুবক-যুবতীদের নাচগান করা মূলতঃ ভারতীয় পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক ও সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলোর বদৌলতেই এখানে সম্ভব হয়েছে। এসবের মধ্য দিয়ে জাতীয় চরিত্র বিনষ্টের চেষ্টাও কম হয়নি ৫

১৯ মে সম্পাদকীয়তে প্রশাসন, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্র থেকে প্রগতিবাদী ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় সিক্ত ব্যক্তিদের নির্মূলের জন্য সেনাবাহিনীর প্রতি ‘বিপ্লব’ সাধনের আহবান জানানো হয়। সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনের পর শিরোনামে লেখা সম্পাদকীয়তে বলা হয়—

.. ..এটা অনস্বীকার্য যে, পূর্ব পাকিস্তানের পনেরো আনা মুসলমানই আজও ইসলাম ও পাকিস্তানের সমর্থক। .. .. এই পনেরো আনা পাকিস্তানবাদী মুসলিমের নিরাপত্তা ও জীবিকার নিশ্চয়তা দান সামরিক সরকারের স্বাভাবিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।.. .. পাকিস্তানের মুসলমানরা যে তথাকথিত আধুনিক ইসলামের সাথে পরিচিত নয়, তারা কেবল জানে কোরান-সুন্নাহর ইসলাম, এ কথাও আমাদের সামরিক সরকারের স্মরণ রাখতে হবে। এসবের আলোকে যদি আমাদের সামরিক সরকার শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক বিপ্লব সাধন করতে পারেন তাহলে তাদের এ সামরিক সাফল্য সত্যিকারের সাফল্য হয়ে দেখা দেবে ৬

১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে আয়োজিত সেমিনারে জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির আমির যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের ভাষণটি বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত। ওই সেমিনারে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম স্বাধীনতাকামী প্রতিটি বাঙালিকে প্রশাসন, শিক্ষা কিংবা সংস্কৃতি ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য মানুষদের খতম করার জন্য সরাসরি আহবান জানিয়েছে। তার সে ভাষ্য পাওয়া যায় সংগ্রামের প্রতিবেদনে—

.. .. তিনি (যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম) পাকিস্তানের দুশমনদের মহল্লায় মহল্লায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করার জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিকদের প্রতি আহবান জানান ৭

দৈনিক সংগ্রাম– এ দেয়া সাক্ষাত্কারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত স্বাধীনতাকামী কমিউনিস্ট এবং জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের নির্মূলের বাক্যও তার মুখ থেকে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়।

.. ..বর্তমানে সবচেয়ে বড়ো কাজ হলো যতো নেতা সমাজতন্ত্রের স্লোগান দিতো এবং বর্তমানে উগ্র জাতীয়তাবাদের রূপ ধারণ করেছে, পূর্ব পাকিস্তানকে তার কবল থেকে মুক্ত করা। এরা ময়দানে কাজ করতে সুদক্ষ। এদের কারণেই গেরিলা তত্পরতা চালু রয়েছে। সরকারি দফতর, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র— সর্বত্রই এরা মওজুদ রয়েছে। এরা গাইড হিসেবে রীতিমতো কাজ করে যাচ্ছে ৮

জুন মাস থেকেই মুক্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ড ঢাকা শহরে সম্প্রসারিত হয়। বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের সহযোগিদের ওপর গ্রেনেড হামলা শুরু হয়। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টাইম বোমার বিষ্ফোরণ ঘটতে থাকে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে তিনটি টাইম বোমার বিষ্ফোরণ ঘটে। গ্যাস বোমা ফাটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হল প্রাঙ্গণে। অক্টোবর মাসে হামলা তীব্রতর হয়। ১১ অক্টোবর গ্রেনেড বিষ্ফোরণ ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে। এই বোমা বিষ্ফোরণের প্রেক্ষিতে ১৪ অক্টোবর দৈনিক সংগ্রাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধির একটি প্রতিবেদন ছাপে। সেই প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা নেবার কথা জানানো হয়।

পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পাদপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানের একতা ও আদর্শে বিশ্বাসী ছাত্র-ছাত্রীরাই যে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে প্রয়াস পাচ্ছে এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেই সেখানকার কতিপয় ব্যক্তি ও কিছু সংখ্যক লোক প্রাণপণ চেষ্টা করছে যেনো স্বাভাবিক কর্ম চাঞ্চল্য ব্যাহত হয়। সংশ্লিষ্ট সকল মহল তাই মনে করেন যে, কঠোরতর ব্যবস্থার মাধ্যমে এদের দমন করা না গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাবে যার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হবে ৯

স্বাধীনতাকামীদের নির্মূলের মাধ্যমে পূর্ব-বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মওদুদীবাদীর আখড়ায় পরিণত করার নীল-নকশা তৈরি করে জামায়াতে ইসলাম। নকশা মাফিক তত্পরতাও শুরু হয়ে যায়। ভীতি প্রদর্শন করা হতে থাকে শিক্ষকদের। ইসলামবিরোধী হিশেবে কাউকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়ন অথবা কাউকে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা নেয়া হয়।

রক্তস্নাত করোটি ও লাল-সবুজের পালা

চৌদ্দই ডিসেম্বর থেকে মাত্র দুদিন দূরেই ষোলোই ডিসেম্বর— বাঙালির আত্মজ অহঙ্কারের দিন, বাঙালির চিরঞ্জীব বিজয়ের দিন। একটি স্বাধীন বাঙলাদেশ পেতে আমাদের দিতে হয়েছে অনেক রক্ত, ত্যাগের খতিয়ানে হয়তো ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল খুব বেশি বড়ো নয়। শহিদ বুদ্ধিজীবী, যাঁদের নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয় আজকের এই দিনে, তাঁরা বেঁচে থাকলে হয়তো বাঙলাদেশ প্রগতির পথে, সমৃদ্ধির পথে, সবচেয়ে বড়ো কথা মানবিক বোধ আর ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকরণের ক্ষেত্রে যে সাংস্কৃতিক আবহ প্রয়োজন— সেক্ষেত্রে অনেকটা পথ হাঁটতে পারতো। মেধা আর বোধের যে অনন্য স্ফূরণ ঘটেছিলো মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব সময়কালে, এই নিটোল বাঙলাদেশে, প্রেরণার অপরূপ সাতকাহনে— তার ঐশ্বর্যময়তা টের পেয়েছিলো পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী এবং এদেশীয় জামায়াতে ইসলামীর কুলাঙ্গারেরা। তাই তারা নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিলো বাঙালির মেধা-সৃজনশীলতা আর অনন্যতার আকাশকে। বলতে দ্বিধা নেই, সে অপচেষ্টায় তারা খানিকটা হলেও সফল। আর সফল বলেই, বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নীল-নকশাকাররা স্বাধীনতার বিয়াল্লিশ বছর পর বিচারের মুখোমুখি হয়, বিয়াল্লিশ বছরে তারা তাদের বিষবৃক্ষের শিকড় বহু দূর বিস্তৃত করে অপবিত্র করে বাঙলার মাটিকে।

তারপরও, রক্তের ধারা কখনও পেছনে যায় না। স্বাধীন বাঙলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়; অনেক চড়াই-উত্ড়াই পেরিয়ে সে বিচারের কার্যক্রম এগিয়ে যায়। অবশেষে যুদ্ধাপরাধী-নরঘাতক কাদের মোল্লাসহ শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীদের রায় কার্যকর হয়। ইতিহাসের দায় শোধের পথে খানিকটা হলেও হাঁটে বাঙলাদেশ।

একদিন বাঙলাদেশে সকল যুদ্ধাপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি হবে, রায় কার্যকর হবে। যে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্র সংঘ (বর্তমান ইসলামী ছাত্র শিবির) বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সরাসরি মদদ, তারা নিষিদ্ধ হবে এই বাঙলার মাটিতে।

সারা পৃথিবী জানবে— বেদনা-সাহস-আনন্দ আর ভালোবাসার এক অনুপম কোলাজের নাম আসলে বাঙলাদেশ। সমগ্র পৃথিবী জানবে, যে মাটিতে জন্মেছেন শাশ্বত মহাত্মারা, যে মাটি ভিজে গিয়েছিলো স্বজনের রক্তে, যে মাটিতে মিশে আছে হাজার বধ্যভূমি, যে মাটি থেকে অনন্য বিদ্রোহের সুর রচনা করেছে স্বাধীনতার নীলছোঁয়া সঙ্গীত; সে-ই পলিমাটির ক্ষুদ্র ব-দ্বীপে লাল-সবুজের পতাকা অজেয় আখ্যান রচনা করে প্রতিদিন। সাহসী মানুষ বুকে হাত রেখে উচ্চারণ করেন— আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

একাত্তরের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যেকেই জানতেন বাঙলাদেশ নামের যে দেশটি সৃষ্টি হতে যাচ্ছে, বড়ো মায়াবী-কোমল আর পবিত্র তার মাটি। ওখানে আকাশ মাথা নিচু করে চুমু খায়। ওখানে নদী বড়ো আগলে রাখে তাকে। আজ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা কি জানি— আমাদের দেশের মাটি কতোটা আপন আমাদের? আমরা কি সত্যিই জানি— বাঙলাদেশ মানে আমি, আমার সবটুকু।

বাঙলাদেশ আমাদের মা। আমরা তাঁর সন্তান। তাঁর চোখে চোখ রেখে বড়ো হচ্ছি প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ।

তথ্যসূত্র

১. বাঙলাদেশ ডকুমেন্টস : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৭৫

২. বুদ্ধিজীবী হত্যায় নিজের অপরাধমূলক ভূমিকা গোপন করার জন্য মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খান যে মিথ্যাকথন করে, তা এখানে আসে অনিবার্য কারণেই। এ মিথ্যাচার সে করেছে তার লেখা বই হাউ পাকিস্তান গট ডিভাইডেড– এ। বুদ্ধিজীবী নিধনে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে বলেছে—

একটি অভিযোগ ছিলো যে, আমি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ২০০ বুদ্ধিজীবী হত্যা করাই। আত্মসমর্পন সম্পন্ন হয় সন্ধ্যার কিছু আগে এবং ভারতীয়রা ঢাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ঘটনা হচ্ছে, বিপুল সংখ্যক মৃতদেহ পাওয়া যায় ১৭ ডিসেম্বর। তাদেরকে অন্য যে কেউ হত্যা করতে পারে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী নয়। কেননা, ১৬ ডিসেম্বর তারা আত্মসমর্পন করে। (পৃষ্ঠা: ১৮৮-১৮৯ থেকে অনূদিত)

এটা সম্পূর্ণ মিথ্যাভাষণ। কেননা, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয় চৌদ্দ এবং পনেরো ডিসেম্বর ভোরে। তখনও ঢাকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখলে। আর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আবিষ্কৃত হয় ১৯ ডিসেম্বর, ১৭ ডিসেম্বর নয়। রাও ফরমান আলীর মিথ্যাবাদিতার আরও একটি উদাহরণ আমরা দেখবো। এ মিথ্যাকথনটি অবশ্য এই বর্বর ‘একজন খাঁটি মুসলমান’ হিশেবে করে। আত্মজীবনীর একস্থানে লিখেছে—

আমি চৌদ্দ ডিসেম্বর গর্ভনর হাউসে যাই। দেখতে পেলাম ভারতীয় বিমান বাহিনীর রকেট হামলায় গর্ভনর হাউসের প্রধান সম্মেলন কক্ষের দরোজা-জানালায় আগুন ধরে গেছে, সেগুলো ছিটকে ঘরের ভেতরে চলে আসছে। লক্ষ্য করলাম, একটুকরো জ্বলন্ত কাঠের টুকরো মেঝের লাল কার্পেট ছুঁই ছুঁই করছে এবং তাতে আগুন ধরে যেতে পারে। এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা করতে পারছিলাম যে, ভবিষ্যতে এটি একটি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের বাসভবন হবে। হাত এবং পা দিয়ে বিপদজ্জনক স্থান থেকে সরিয়ে দিলাম আগুনের টুকরোটি এবং বাঁচালাম গর্ভনর হাউসকে। (পৃষ্ঠা: ১৪৭ থেকে অনূদিত)

এই মিথ্যাচারটিই পরিষ্কার হয় ফক্স বাটারফিল্ডের প্রতিবেদনে। আসলে ওইদিন, ওই চৌদ্দই ডিসেম্বর এই ব্যক্তিটি— রাও ফরমান আলী— গর্ভনর হাউসে গিয়েছিলো তার অপরাধমূলক তত্পরতার যাবতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ সরিয়ে ফেলতে। কিন্তু সব অপরাধীই তার অজ্ঞাতে কিছু না কিছু রেখে যায়। রাও ফরমান আলীও রেখে এসেছিলো আল-বদরকে সাহায্য করার সেই চিরকুটগুলো।

৩. বাঙলাদেশ ডকুমেন্টস : দ্বিতীয় খণ্ড , পৃষ্ঠা: ৫৭৫-৫৭৭

৪. বাঙলাদেশ ডকুমেন্টস : প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬২

৫. বাঙালি হত্যা এবং পাকিস্তানের ভাঙন : মাসুদুল হক, পৃষ্ঠা: ৪৩৮

৬. দৈনিক সংগ্রাম, ১২ মে, ১৯৭১

৭. দৈনিক সংগ্রাম, ১৯ মে, ১৯৭১

৮. দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ আগস্ট, ১৯৭১

৯. দৈনিক সংগ্রাম, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬