এই মুহূর্তে সত্যজিৎ রায়ের জনঅরণ্য (১৯৭৫) ছবিটির নায়ক সোমনাথের কথাই মনে পড়ছে। সোমনাথ ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন এবং এটাই সম্ভবত ইতিহাসের অনন্য কৌতুক যে, সত্তর দশকে কোলকাতা শহরের প্রখ্যাত লোডশেডিং তার ডিগ্রিটিকে অবান্তর করে দিয়েছিল। দৃশ্যের এইটুকু ভাষ্য— আমার মতে— সত্যজিৎ রায়ের পক্ষে চূড়ান্ত রাজনৈতিক বক্তব্য। কিংবা মনটাকে সত্যজিতের সৃষ্টির সঙ্গে আরেকটু টেনে যদি ষাটের দশকে যাই, তাহলে দেখতে পাই, অপু অধ্যক্ষের ঘরের বাইরে ছাত্র-আন্দোলনের স্লোগান শুনছে। তখন নিজেকেই খানিকটা দোষী মনে হয়— কেননা, এই সুকুমার-তনয়কে আমরা কেবলই শব্দকে ইমেজে রূপান্তরিত করার যাদুকর হিশেবে চিনে এসেছি। কিন্তু রাজনৈতিক ভাষ্য নির্মাণে তিনি যেন যুধিষ্ঠিরের রথ, ভূমি স্পর্শ করে না কখনো। রোজকার রাজনীতির রোজনামচায় তার দেখা মেলা না বটে, কিন্তু তাঁকে খুঁজতে গেলে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। ফলে সিনেমার সমীকরণে রাজনীতির লেখচিত্রটি আঁকতে গেলে ঋত্বিক ঘটক বা মৃণাল সেন যতখানি চট করে ধরা দেন, ততখানি সত্যজিতের ক্ষেত্রে ঘটে না। কারণ নিমাই ঘোষ, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এমনকি অজয় করও তাঁর ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রপট নিয়ে যেভাবে প্রকাশিত, সত্যজিৎ সেভাবে নন। ফলে তাঁকে আমরা কেবলই উনিশ-শতকের আলোকপ্রাপ্তির সীমারেখাতে চিহ্নিত করার চেষ্টা করি এবং বলা ভালো— তাতে তিনি অর্ধেকটা ধরা দেন।

সত্যজিৎ রায়ের পর্দায় যা কিছু বিকশিত হয় তার টুকরো টুকরো বিন্যাস থেকে ভাষাটি নির্মাণ করা যায় বলে আমার ধারণা। চারুলতা (১৯৬৪) ছবিতে ভূপতি স্ত্রীকে একদিন সুরেন বাড়ুজ্যের বক্তৃতা বুঝিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। আবার চারুলতা সেসব না বুঝেও কিন্তু ‘স্বর্ণলতা’ (তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস: প্রকাশকাল- ১৮৭৪) পড়ে এবং শৈশবস্মৃতি লিপিবদ্ধ করে। এই সংলাপ ও দৃশ্য বাদ দিয়ে চারুলতার সত্যজিৎকে খুঁজে বের করা মুশকিল। কিংবা ধরা যাক অপরাজিত (১৯৫৬) ছবির শ্রী অপূর্বকুমার রায়ের কথা, সূর্যঘড়ি থেকে যে সময়কে চেনে এবং হেডমাস্টারমশাই যাকে লিভিং স্টোনের ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়তে দিলে সে অজানাকে আবিষ্কার করে। তারপরই শিয়ালদহ স্টেশনে তার ঐতিহাসিক অবতরণ— অর্থাৎ অপু বেরিয়ে আসে, যেমন এসেছিল হরিহর ও তাঁর পরিবার— কিন্তু কোথা থেকে বেরিয়ে আসে? এ প্রশ্নটি করলেই কিন্তু আমরা সত্যজিৎ রায়ের রাজনৈতিক আখ্যানটি টের পাই। আমরা যদি ইতিহাসনিষ্ঠ হই, তাহলে উত্তরটিও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। মার্কস যে বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক বদ্ধ ভারতীয় পল্লিসমাজের কথা বলেছিলেন; অপু, হরিহর ও তাঁদের পরিবারের মুক্তি ঘটে সেই পল্লিসমাজ থেকেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি অপুর এক রূপান্তর দেখতে পাই আরও ১৪ বছর পর— অর্থাৎ ১৯৭০ সালে, যখন সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেন প্রতিদ্বন্দ্বী— তখন অপুই রূপান্তরিত হয় সিদ্ধার্থে এবং এই রূপান্তর রাজনৈতিক। অপূর্ব যখন অপর্ণার দিকে তাকিয়ে থাকত অপুর সংসারে (১৯৫৯), তখন একটি কথার দ্বিধাথরথরচূড়ে ভর করত সাতটি অমরাবতী; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর সিদ্ধার্থ যখন খররৌদ্রে জেব্রা ক্রসিং পার-হতে-থাকা তরুণীর বক্ষদেশের দিকে তাকায়, তখন নয়নে মদিরেক্ষণের মায়া থাকে না, রহস্য মোচন করে মেডিক্যাল কলেজের লেকচার থিয়েটার। অর্থাৎ পঞ্চাশ দশকের কুসুম রাজনৈতিকভাবে সত্তর দশকের আমিষ গন্ধে রূপান্তরিত হয়।

ফলে সত্যজিতের ছবিঘরে অভিনয়শিল্পীদের রকমফের আদতে তাঁর বক্তব্যেরই রকমফের বলে আমার ধারণা। তাই তাঁর সিনেমার পাত্রপাত্রীদের ভেতর থেকেই তাঁর ভাষ্য নির্মাণ জরুরি। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বক্তব্য তাঁর সম-সাময়িক আরও দুই মহারথী ঋত্বিক ঘটক বা মৃণাল সেনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কিনা। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আপাতত মনে হয়— না; তবে এটা সিদ্ধান্ত নয়, কেবলই মতামত। ভবিষ্যতে আমার এই মতের পরিবর্তনও হতে পারে— এটি আগেভাগেই পাঠককে জানিয়ে রাখলাম।

ছবি বিশ্বাস: স্মৃতির সংলাপ

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে ছবি বিশ্বাসের প্রসঙ্গ উঠলেই আমরা নির্দ্বিধায় জলসাঘরের (১৯৫৮) বিশ্বম্ভর রায়কে নিয়ে আলোচনা করতে পারি। ছবি বিশ্বাসের স্বভাবজাত আভিজাত্যবোধ কী অপরিমেয় ঋদ্ধতায় ফুটে উঠেছিল জলসাঘরে। এ আমাদের দর্শকদের দেখা কিন্তু সত্যজিৎ রায় নিজে স্বীকার করেছিলেন জলসাঘরে ছবি বিশ্বাসের দুটো খামতির কথা— এক, তিনি ঘোড়ায় চড়তে পারতেন না, অন্যটি সত্যজিৎ রায়ের ভাষায় ‘তাঁর মধ্যে মিউজিক বলতে কোনো বস্তুই ছিল না। সংগীতে তাঁর কোনো রিঅ্যাকশনই ছিল না১’।

কিন্তু তারপরও আরও দুটো চলচ্চিত্র সত্যজিৎ রায় করেছেন ছবি বিশ্বাসকে নিয়ে— দেবী (১৯৬০) এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা (১৯৬২)। কেনো— সে উত্তর খুঁজতে হলেও জলসাঘরের ছবি বিশ্বাসের দিকেই আমাদের তাকাতে হবে। চাঁদনি রাতে বারান্দায় বসে আছেন বিশ্বম্ভর রায়, প্রতিবেশির বাড়ি থেকে ভেসে আসছে নৃত্যে সঙ্গত দেয়া সঙ্গীত— ষোলো মাত্রার। আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি যখনই তাল সোমে (ষোলোতম মাত্রায়) পৌঁছালো, ছবি বিশ্বাসের লাঠি ধরা হাতের একটি আঙুল উঠে গেলো। যদিও কৃতিত্বটি সত্যজিৎ রায়ের, কিন্তু অমন লয়ে আঙুল তুলতে বাঙলার আর কোন অভিনয়শিল্পীকে আমরা দেখেছি? এজন্যই সত্যজিৎ রায় ছবি বিশ্বাসকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশজন অভিনয়শিল্পীর একজন মনে করতেন২।

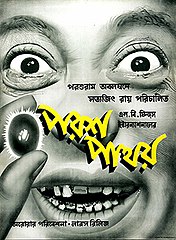

কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি বিশ্বাস আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, অভিনয়শিল্প কী করে একটি চলচ্চিত্রকে অভিসন্দর্ভভুক্ত করতে পারে। অস্তায়মান সামন্ত ঘরানার সম্ভ্রমকে যখন নতুন কালের সামনে বিমূঢ় হয়ে পড়তে দেখি, তখন ছবি বিশ্বাসের হাত ধরেই আমরা সত্যজিৎ রায়ের ইতিহাসচেতনার সঙ্গে পরিচিত হই। আমাদের চলচ্চিত্রস্মৃতি থেকে বেরিয়ে আসে জঁ রনোয়ার La Régle du Jeu (The Rules of the Game: 1939) ছবিটির অভিজ্ঞতা। আমরা দেখি সত্যজিৎ আর রনোয়া সমান্তরালে হাঁটছেন এবং তাঁদের গন্তব্য উপনিবেশ-উত্তর প্রভুত্বের সঙ্গে ছন্নছাড়া কিছু সংলাপ। বলা বাহুল্য, ছবি বিশ্বাসের স্বাক্ষর ছাড়া সত্যজিৎ রায়ের এই যাত্রা অনুমোদনই পেত না। আর এ কথা আমাদের চেয়েও বেশি জানতেন সত্যজিৎ রায়— আর সে কারণেই বাঙলা চলচ্চিত্রের এই উপকথাকে সময়ানুবর্তিতার অভাব বা মেক-আপ বিষয়ে অসহযোগিতা সত্ত্বেও সসম্মানে সহ্য করতেন তিনি। তবে সত্যজিৎ রায়ের তিনটি নয়, সাড়ে তিনটি ছবিতে ছবি বিশ্বাসকে দেখতে পাই আমরা। ওই আধখানি হলো পরশপাথরে (১৯৫৮) পার্টির দৃশ্যে সংলাপবিহীন ছবি বিশ্বাস। পর্দার ওই খানিকক্ষণ সংলাপবিহীন উপস্থিতি থেকে আমরা যদি দেবীর কালীকিঙ্কর চৌধুরীর দিকে চোখ ফেরাই, তবে মুগ্ধ হয়ে আবিষ্কার করি ছবি বিশ্বাসের বিরতিনির্ভর সংলাপ বলার ধরন। কালিদাসের ‘রঘুবংশম’ থেকে এত দীর্ঘ জলদগম্ভীর আবৃত্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয়— দর্শকের করতালি আর মুগ্ধতাও আসলে ক্ষণস্থায়ী। ছবি বিশ্বাসের প্রচ্ছন্নে দেখা দেন শিশির ভাদুড়ি— সংলাপধর্মে সিনেমা আর থিয়েটারের পার্থক্য সূচিত হয়। অথচ আমাদের কোনো অভিসন্দর্ভেই আজ পর্যন্ত বিষয়টি উঠে এলো না। বার্গম্যানের পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে থিসিস লেখা হলো; কিন্তু আমাদের ছবি বিশ্বাস বা তুলসী চক্রবর্তীরা মার্জিনের বাইরেই রয়ে গেলেন।

১৯৫৮ সালে নির্মিত হয়েছে জলসাঘর। তার ঠিক এক বছর আগে ইংমার বার্গম্যান নির্মাণ করেন তাঁর প্রবাদপ্রতিম সিনেমা Smultronstāllet (Wild Strawberries: 1957)। আমরা কি মনে করতে পারি, সুইডিশ চলচ্চিত্রের জনকতুল্য অভিনয়শিল্পী ভিক্টর সিওস্ট্রমের কথা? অধ্যাপক আইজাক বর্গের দিবাস্বপ্ন আসলে বার্গম্যানের পক্ষে হুইস্কি পানের পর প্রবীণ অভিনয়শিল্পীর দিবানিদ্রার উদ্ধৃতি। যে ছবি বিশ্বাসকে বাঙালি দর্শক পাশ্বচরিত্র ভাবতে ভাবতে নিজেরাই ইতিহাসের নেপথ্যে চলে গেছেন, তার সাংস্কৃতিক উপস্থিতি জানান দেবার জন্যই না সত্যজিৎ আঁকলেন জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের প্রতিকৃতি। সত্যজিৎকৃত এই প্রতিকৃতিটুকু সামনে থাকলে আজকের অভিনয়করিয়ে বামনরা নিজেদের উচ্চতার আন্দাজ করতে পারতেন।

তুলসী চক্রবর্তী: বিয়ারের সোনালি সন্ধ্যা

পরশপাথর ছবির শ্যুটিং চলাকালীন তুলসী চক্রবর্তী হাওড়া থেকে টালিগঞ্জ আসতেন কম পয়সায় ৩২ নম্বর ট্রামে ঝিমুতে ঝিমুতে। সেদিন তাঁকে খেয়াল করার জন্য একা বেঁচে ছিল ইতিহাস। আমার মতে, পরশপাথর হলো তুলসীবাবুর প্রতি একটি প্রণাম। দৈবাৎ তিনি ছিলেন, নাহলে তো পরশপাথর তৈরিই হতো না। এমনকি সত্যজিৎ রায়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হাতযশও বৃথা বনে যেত। তাই তাঁর বেলা, অন্তত দুটো উদ্ধৃতি দেবার লোভ আমি সামলাতে পারছি না। চলচ্চিত্র সমালোচক ম্যারি সেটন লিখেছিলেন—

In the whole range of the remarkable performances in Ray’s films none surpasses in subtlety of emotional variation that of the late Tulsi Chakraborty as Paresh Dutta. This previously little-known actor created the memorable cameo of the pundit-grocer in Pather Panchali.৩

অ্যান্ড্রু রবিনসন আরেকটু বিশদে লিখেছিলেন—

[Tulsi] Chakravarti recalls Chaplin at his best. Instead of a moustache he has a pair of eyes as bulbous as a frog’s which he opens wide with every emotion known to man.৪

রবিনসনের কথাটি আমি যতবার পড়ি, ততবারই মনে হয়, চ্যাপলিন যেমন হঠাৎ ভল্লুকের তাড়া খেয়ে The Gold Rush (১৯২৫) চলচ্চিত্রে আমাদের সঙ্গে পরিচয় সেরে নেন; তুলসী চক্রবর্তীও তেমনি কেরানি-তাড়ানো বৃষ্টিতে আমাদের হূদয়ে সিলমোহর দেগে দেন। টালিগঞ্জের মর্ত্যপথের এই পদাতিক দেবতাকে যখন আমরা পথের পাঁচালীতে গুরুমশাইয়ের ভূমিকায় স্বল্পতম সময়ের উপস্থিতিতেই ‘ফটকে’ বলে ধমক দিতে দেখি, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের সংলাপ শোনার কান প্রাপ্তমনস্ক হয়; কারণ তুলসী চক্রবর্তীর সাফল্যের মন্তাজটাই ছিল এমন যে, চোখের সামনে যেটা রয়েছে, তাকে অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে তিনি অবলীলায় ভেঙে ফেলতে পারতেন। নির্বাক যুগের অভিনয়শিল্পীদের মতোই তাঁর চোখ— কী নিরাসক্ত, অথচ এক লহমায় ক্রোধের ছদ্মব্যালে থেকে ঘুরে এসে আবার অভিব্যক্তির পরপারে চলে যায়। এই এক মুদির চরিত্র! সত্যজিৎ রায় তার স্রষ্টা।

নবতরঙ্গের বিখ্যাত পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ক্রুফো যখন হলিউডের কোনো সিনেমার সমালোচনা করতেন, তখন পরিচালকের নাম রাখতেন পরিশিষ্টে, অভিনয়শিল্পীদের নামে প্রাধান্য দিতেন— যেমন মেরিলিন মনরোর নায়াগ্রা। তুলসী চক্রবর্তী এমনই একজন অভিনয়শিল্পী, যিনি স্বয়ম্ভূ— তাঁর কোনো পরিচালক লাগে না। সত্যজিৎ রায় বাঙালি জাতির হয়ে তাঁকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছিলেন মাত্র।

সৌমিত্র, অনিল, ধৃতিমান, বরুণ, প্রদীপ: সত্যজিতের নাগরিক

সত্যজিৎ রায় যদি একটি মানচিত্র হন, তবে উপরের নামগুলো তার একেকটি প্রদেশ। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল চ্যাটার্জি, ধৃতিমান চ্যাটার্জি, প্রদীপ মুখার্জি আর বরুণ চন্দ— সত্যজিতের আলো ঝলমলে নাগরিক— যাঁদের বেদনা ও বিষণ্নতা, প্রেম ও কামনা আর হাসি-কান্না-আনন্দের সুতোয় গাঁথা হয়ে আছে সত্যজিৎনামা।

সেই ১৯৫৯ সালে একটি জীর্ণ বাড়ির তিনতলায় শাপভ্রষ্ট দেবদূতের মতো অপুর সংসার শুরু করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। যে বাঁশিটি তিনি সেদিন তুলে নিয়েছিলেন— আহা! সিন্ধু বাঁরোয়ায় লাগে তান— তারপর থেকে অভিজাত প্রাসাদ বা পর্ণ কুটির সর্বত্রই তিনি অমলিন। কী আশ্চর্যই না ছিল সেই ছদ্মবেশ আর আসল চরিত্রের যোগাযোগ— এতকাল পর, সেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পরও বাঙালি আজও তাঁর কোনো বিকল্প খুঁজে পেল না— যেমন বিভূতিভূষণ আর কোনো বিকল্প রেখে যাননি অপূর্বকুমার রায়ের। সত্যজিতের ছবিতে কেবল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনীত অংশগুলো পর পর দেখে গেলেই আমরা বুঝতে পারি, কীভাবে সত্যজিৎ রায় পাণিনির মতো নিষ্ঠাতেই নির্মাণ করেছিলেন বাঙলা চলচ্চিত্রের অভিনয়শৈলীর ব্যাকরণ। নাহলে অপুর সংসারের অপূর্ব কোন ম্যাজিকে অশনি সংকেত (১৯৭৩) ছবির গঙ্গাচরণে পাল্টে যান? এ রসায়নবিদ্যা আমাদের জানা নেই। তবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয়টি নির্মাণ করেছিলেন সত্যজিৎ— না, তিনি সত্যজিৎ-সর্বস্ব ছিলেন না; তবুও, অপুর সংসার থেকেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর পরিচয়পত্র পেয়ে যান। আমাদের কি মনে নেই যে অপর্ণার মা তাঁকে ক্যালেন্ডারের কৃষ্ণ ঠাকুর বলেছিলেন। সত্যিই তো, বাঙলা ছবিতে এরকম আয়তচক্ষু গৌরবর্ণ রূপবান নায়ক আর কে? তাই হয়তো তিনি পর্দায় আছেন, কিন্তু কেন্দ্রে নেই— এমন একটি ছবির কথা আমরা ভাবতে পারি না। এখানেও সত্যজিৎ রায়ই তাঁকে স্বাদ বদলের মওকাটি দিয়েছিলেন। শাখা প্রশাখা (১৯৯০) চলচ্চিত্রে কেমন নির্ভার অথচ ফ্রেমজুড়ে থাকা সৌমিত্র— তাঁর ক্রোধ, শূন্য দৃষ্টি আর অসীম নির্বিকারত্ব। তবুও তিনি সত্যজিৎ রায়ের ওয়ান ম্যান স্টক কোম্পানি— তাই সত্যজিতের ফ্রেমে তিনি আগুন্তক হলেও প্রতিদ্বন্দ্বীহীন।

এ বিষয়ে বরং অনিল চ্যাটার্জির দিকে তাকানো যেতে পারে। চলচ্চিত্র ও জীবনে তিনি সর্ব সাধারণের ছিলেন। সৌমিত্রও নিজেকে কখনো উত্তমকুমারের মতো আড়ালে রাখেননি— আহা! নক্ষত্রের মতো একা ছিলেন উত্তমকুমার— তবুও সৌমিত্রের জনতাগভীর হওয়াটাও ছিল আত্মসচেতনতা। একটি আভিজাত্যের পর্দা সেখানে টানা থাকত। কিন্তু অনিল চ্যাটার্জি দূরত্ব বজায় রাখার স্বভাবটা জানতেন না। এমনকি তিনি যখন এম. এল. এ, তখনও তাঁর কান-ছোঁয়া হাসি থাকত। তপন সিংহ লিখেছিলেন, অনিল চ্যাটার্জির ভিজিটিং কার্ডে ২৫টি সংস্থার নাম থাকতো, যার সঙ্গে তিনি কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত। আমার কাছে এর অর্থ দাঁড়ায়, কাউকেই তিনি উপেক্ষণীয় ভাবেননি। এ কারণেই কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবির ওই এক টুকরো চরিত্র আর মহানগর (১৯৬৩) ছবির নায়ক— দুটোই তাঁর কাছে সমান গুরুত্বের ছিলো। কিংবা দেবীতে আমরা যখন অনিল চ্যাটার্জিকে দেখি— উমাপ্রসাদের বন্ধু হিশেবে তার মনস্তত্ত্ব বদলে দিচ্ছেন এত অল্প সময়ে— তখন আমরা চমকে উঠি চিত্রনাট্যের গুণে। আমাদের মনে পড়ে এই সংলাপসমূহ প্রেসিডেন্সির অর্থনীতির স্নাতক শ্রী সত্যজিৎ রায়ের লেখা। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছি, এই সংলাপগুলোই সৌমিত্র, ধৃতিমান এমনকি উৎপল দত্তও যদি বলতেন— উমাপ্রসাদের মন বদলাতো? অনিল চ্যাটার্জি বলেই পেরেছিলেন— তিনি নিজেও যে অর্থনীতির স্নাতক— সেন্ট জেভিয়ার্স। কেবল অনিল চ্যাটার্জিকে প্রেক্ষণে রেখে দেবী, কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং মহানগর পরপর দেখলে আমাদের মনে হয়, তিনি যেন ফরাসি নবতরঙ্গের অন্যতম অভিনয়শিল্পী জঁ পিয়ের লেয়োর সহযাত্রী— দুজনেই নায়ক; অথচ পার্শ্বচরিত্রে তাঁদের কোনো দ্বিধা নেই। দুজনেই নানাভাবে সিনেমার শিখরে পৌঁছেছেন কিন্তু ‘স্টার’ হবার মতো গোপনীয়তা তাঁরা ইচ্ছে করেই রাখেননি। মিছিলে হেঁটেছেন, রেস্তোঁরায় আড্ডা মেরেছেন আবার ফাঁকফোঁকরে অভিনয়ও করেছেন। এ কারণেই মহানগরের স্বপ্নমদির কিঞ্চিৎ ঈর্ষা পরায়ণ প্রেমিক ও ব্যাংক-কেরানি সুব্রত মজুমদার ষাটের দশকের মধ্যবিত্ত সংসারী যুবকের প্রায় আর্কিটাইপ হয়ে উঠলেন। এই কৃতিত্ব, আমার মতে, প্রেসিডেন্সির সত্যজিতের চেয়ে সেন্ট জেভিয়ার্সের অনিল চ্যাটার্জিরও কম নয়।

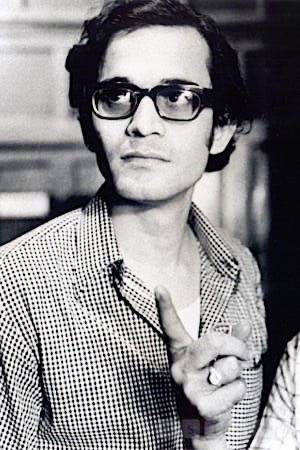

মহানগর চলচ্চিত্রের সাত বছর পর সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করলেন প্রতিদ্বন্দ্বী। পরের বছর বানালেন সীমাবদ্ধ (১৯৭১) এবং তারও চার বছর পর জন অরণ্য (১৯৭৫)। অনেকেই এই তিনটি ছবিকে একসঙ্গে ‘কোলকাতা ট্রিলজি’ বলে থাকেন, যেমন মৃণাল সেনের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ (১৯৭১), কলকাতা ৭১ (১৯৭১) এবং পদাতিক (১৯৭৩)। কিন্তু আমার মতে, সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে মহানগর বাদ দিয়ে বাকি তিনটি চলচ্চিত্রকে ধরে কোলকাতা শহরের নির্মাণ-ভাঙন-বিনির্মাণ বোঝানো সম্ভব নয়। কেননা, মহানগরের ব্যাংক-কেরানি সুব্রত মজুমদার যে বিস্ময় নিয়ে স্ত্রী আরতি মজুমদারের ব্যাগ থেকে লিপস্টিক বের করেন, প্রতিদ্বন্দ্বীর সিদ্ধার্থের সে বিস্ময় কেটে গেছে— এমনকি ভয়ও। তার চাকুরি প্রয়োজন কিন্তু ইন্টারভিউ বোর্ডে যখন তাকে দশকের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়— সিদ্ধার্থ তখন চাঁদে মনুষ্য অবতরণের ঘটনা নয়; বরং ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা বলে। এরপর সত্যজিতের ক্যামেরাতে প্রশ্নকর্তার যে বিস্ময় ধরা পড়েছিল, আমরা নিশ্চিত সুব্রত মজুমদার তাতে ঘাবড়ে যেতেন— কিন্তু সিদ্ধার্থ নির্বিকার। যদি বলি, মহানগর পরবর্তী সাত বছরে একটি শহর ও তার নাগরিকের এই নির্বিকারত্বকেই সত্যজিৎ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, তাহলে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় হলেন অনিল চ্যাটার্জির সম্প্রসারণ এবং সম্ভবত তাঁদের গোত্রও এক। অন্যদিকে সীমাবদ্ধের শ্যামল আর জন অরণ্যের সোমনাথকে আমরা ব্র্যাকেটবন্দী করতে পারি। কারণ শহুরে তারুণ্যের একটি বিকাশ এখানে মূর্তমান। চাটুজ্যে বাড়ির সৌমিত্র, অনিল এবং ধৃতিমানকে নিয়ে কাজ করার পর হঠাৎ সীমাবদ্ধে বরুণ চন্দ কেনো? এই প্রশ্নের উত্তরে চিত্রনাট্যের বিপরীতে বরুণ চন্দের আভিজাত্যমিশ্রিত তারুণ্যকে দাঁড় করানো যেতে পারে। চার বছর পরে বানালেও জন অরণ্য তো সীমাবদ্ধের পাদটীকা। প্রদীপ মুখার্জিকে না বুঝলে তো বরুণ চন্দকে বোঝা যাবে না। সোমনাথের চরিত্রে প্রদীপ মুখার্জির অমন আত্মসমর্পিত মৃদু হাসি থেকেই কিন্তু শ্যামল চরিত্রে বরুণ চন্দের ওই যতিচিহ্নস্বরূপ হাসিটি তৈরি হয়।

এখন অপুর সংসারের সৌমিত্র থেকে জন অরণ্যের প্রদীপ মুখার্জি পর্যন্ত যদি সত্যজিতের চিত্রমালায় তারুণ্যের লেখচিত্রটি আঁকি তাহলে দেখবো সেখানে একে একে ধরা পড়ছে নেহেরু যুগের অর্থনীতি আর গণতান্ত্রিক কাঠামোতে নাগরিকের ভূমিকা। সে হিশেবে প্রতিদ্বন্ধীর সিদ্ধার্থ, মানে আমাদের ধৃতিমান চ্যাটার্জি হলেন গল্পের সেই মধ্যবর্তিনী— বিপ্লব ও বিনাশের মাহেন্দ্রক্ষণকে সাক্ষ্য দেবার জন্য সত্যজিৎ রায় যাঁকে নির্বাচন করে গেছেন। এ কারণেই পরিকল্পনার আশ্বাস তাকে উন্নয়নের মৌতাতে মজিয়ে দিতে পারে না। মধ্যবয়সি ঈষৎ লাজুক কনডম ক্রেতাকে একমাত্র সিদ্ধার্থ, একমাত্র সিদ্ধার্থই খেয়াল করে তাচ্ছিল্য ভরে। ফিল্ম ডিভিশনের তথ্যচিত্রে সহাস্য ইন্দিরা গান্ধীকে দেখে সে চোখ বন্ধ করে— অর্থাৎ উদ্দেহীনতার ক্লান্তি বা উপায়হীন উদাসীনতা। এই বিরক্তি বা আত্মগ্লানিই জন অরণ্যে সোমনাথের, মানে আমাদের প্রদীপ মুখার্জির ওই মৃদু অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ হাসিতে রূপান্তরিত হয়। সেই যে অপু আলাদা হলো সর্বজয়ার থেকে, পুরোহিতপুত্র হয়েও সে যে বংশানুক্রমিক পেশায় থাকতে চাইলো না, এমনকি মায়ের শেষকৃত্যের জন্যেও যে সে গ্রামে থাকতে নারাজ— এই দায় কার? সত্যজিৎ উত্তর দিয়ে গেছেন— এই দায় সভ্যতার বিবর্তনে বিকাশমান কোলকাতা শহরের, নারী বা অন্য কিছু এখানে অবান্তর মাত্র। জন অরণ্যে সোমনাথের স্বপ্নবিপর্যয় ঘটলেই না আমরা বুঝতে পারি পথের পাঁচালীর ওই কাশবনের অদূরের রেলগাড়িটি আদতে একজন শিশুকে নিয়ে যাচ্ছে শহরে— প্রকৃত প্রস্তাবে নগর সভ্যতার ইতিহাসে। সত্যজিৎ রায় ইতিহাসনিষ্ঠ ছিলেন বলেই তাঁর নাগরিকরা হয়ে উঠেছিলেন উনিশ শতকীয় চৈতন্যের জৈব রূপকথা।

সত্যজিৎ রায়কে সম্পূর্ণ আবিষ্কার করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়; এত ছোটো পরিসরে সেটা সম্ভবও নয়। আমি কেবল সত্যজিৎনামার আড়ালে যে অনবদ্য রাজনৈতিক স্রোতটি আছে— সেটি অনুসন্ধানের চেষ্টা চালালাম। বলা ভালো, বাদ রয়ে গেল তাঁর নারী আর্কিটাইপ মাধবী মুখোপাধ্যায়ের কথা। কিংবা বাঙালির উত্তমালেখ্যকে সত্যজিৎ যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর নায়ক (১৯৬৬) এবং চিড়িয়াখানা (১৯৬৭) চলচ্চিত্রে— সেগুলো এই লেখাতে ঠাঁই পায়নি। তার সঙ্গে রয়েছে সত্যজিতের শিশুরা— যাঁদের হাত ধরে তিনি আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন— এই লেখাতে তাঁরাও অনুপস্থিত।

আমি কেবল সত্যজিতের রাজনীতিটুকু চেনার চেষ্টা করেছি তাঁরই নির্মিত কয়েকটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সেই হিশেবে এই লেখা পথের পাঁচালী থেকে জন অরণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত— অর্থাৎ ১৯৫৫-১৯৭৫— কুড়ি বছরের সত্যজিৎ, কুড়ি বছরের কোলকাতা শহরের রাজনৈতিক সভ্যতা। তবে পিকু (১৯৮০) ছবিটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা পথের পাঁচালীর অপুর সঙ্গে তার পরিচয়ের সূত্রপাত আসলে সত্যজিতের নিজস্ব চিন্তার সীমানা যা উল্লাস ও তিক্ততায় যুগপৎ ঘিরে থাকে। এ কারণেই ঋত্বিক ঘটক প্রশ্ন তুলেছিলেন— অপু কেনো আর নিশ্চিন্দিপুরে ফিরলো না?

ঋত্বিক-উত্থাপিত এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই আমরা টের পাই অপু আসলে আখ্যানের পক্ষে একটি নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ইতিহাসকে দেখে, যেমন পিকু নির্জ্ঞান থেকে যৌনতার সংকটকে বুঝতে পারে। এভাবেই বারবার শিশুর চোখ দিয়ে সভ্যতার সংকটকে দেখার চেষ্টা করেছেন সত্যজিৎ। কিন্তু জন অরণ্যের সোমনাথ যখন নিজের নয়; বরং ‘ক্লায়েন্ট সেটিসফেকশনের জন্য’ মেয়েমানুষের খোঁজে নৈশাভিযান শুরু করে, তখন আমাদের মনে পড়ে জীবনানন্দের কথা— ‘নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হলো লিবিয়ার জঙ্গলের মতো’। সোমনাথের নরকযাত্রার সঙ্গী হয় রবীন্দ্রনাথের গান— ‘ছায়া ঘনাইছে বনে বনে…’। তৎকালীন জরুরি অবস্থায় শ্বাসরোধকারী পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সত্যজিৎ একটি তিক্ত ‘না’ উচ্চারণ করালেন সোমনাথের বন্ধু সুকুমারের ছোটো বোনকে দিয়ে। গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিত এই নারী আসলে ব্যক্তিসত্তার রাজনৈতিক আখ্যান— আজ এত বছর পর সেটা বুঝতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ হই সত্যজিতের প্রতি।

চলচ্চিত্রকে কেবল বিনোদন নয়, যদি মনীষার অন্তর্গত পয়ার হিশেবে বিবেচনা করতে পারি, তাহলে আরেকটি চরিত্র সত্যজিতের সামগ্রিক চলচ্চিত্রের দার্শনিক প্রেক্ষাপট রচনা করেছে— তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আধুনিকতার দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের যে মাত্রা, সত্যজিৎ সেটি চূড়ান্ত করার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংলাপ বিনিময় করে। এজন্যই শতরঞ্জ কে খিলাড়িতে (১৯৭৭) তিনি না পারেন সামন্ততন্ত্রের সুরেলা অবক্ষয়কে সমর্থন করতে, না পারেন লর্ড ডালহৌসির কদর্য আগ্রাসী নীতিকে স্বাগত জানাতে।

সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি আগুন্তক (১৯৯২) তো আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার সংকট (১৯৪১) প্রবন্ধের চলচ্চিত্রায়ন। রবীন্দ্রনাথ ‘সভ্যতার সংকট’ লিখেছিলেন তাঁর মৃত্যুর বছরে, সত্যজিতের আগুন্তকও মুক্তি পেয়েছিল তাঁর মৃত্যুর বছরেই।

কী আশ্চর্য রাজনৈতিক সমাপতন!

তথ্যসূত্র

১. রায়, সত্যজিৎ, “প্রথম চিত্রনাট্য, প্রথম পেশাদার অভিনেতা”, জ্যোতির্ময় দত্তের গৃহীত সাক্ষাৎকার, নিজের আয়নায় সত্যজিৎ: দীর্ঘতম ও শেষ সাক্ষাৎকার, বদ্বীপ, ১৯৯৩, কোলকাতা, পৃ. ২১।

২. দেশ পত্রিকা, সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা, ২৮ মার্চ ১৯৯২, পৃ. ৯২-৯৩।

৩. Seton, Marie, Portrait of Director, Dobson Books, 1971, London, pp. 78-79.

৪. Robinson, Andrew, Satyajit Ray: The Inner Eye, Rupa and Co, 1990, Delhi, p. 108.