উনিশ শো একাত্তর সালের মহাকাব্যিক মুক্তিযুদ্ধকে নানাভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা এবং অপচেষ্টা— দুটোই হয়েছে বিগত সময়গুলোতে। বলতে দ্বিধা নেই, এখনও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বা এ সম্বন্ধীয় আলোচনা পৌঁছোতে পারেনি আমাদের কাঙ্ক্ষিত জিজ্ঞাসার স্তরে। আমরা দেখেছি, মুক্তিযুদ্ধের নানাদিকের আলোচনা চেয়ে একটি ফরমায়েশী আলোচনাই হয়েছে সবখানে। স্বাধীনতার এতো বছর পরও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-চলচ্চিত্র-সাহিত্য বা অন্য যে কোনো মাধ্যমের কাজ দেখলে মনে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দলীয় বা ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের ঐতিহাসিকগণ বের হতে পারেননি। আমরা, যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, তাদের কাছে এই তথ্যটি পৌঁছে দিতে পারেননি যে, মুক্তিযুদ্ধ ছিলো বাংলার গণ-মানুষের যুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই নির্ধারিত হয়েছে নবগঠিত বাংলাদেশের সামগ্রিক দিকের সংজ্ঞায়ন।

নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধ একটি রাজনৈতিক বিষয়। বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ এই অর্জন রাজনৈতিক গতি-প্রবাহকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে মানবিকতা আর অমানবিকতার এক ঐতিহাসিক কোলাজ। একদিকে মুক্তিকামী জনতার দুর্জয় সাহসিকতা, অন্যদিকে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আর তাদের দোসর রাজাকার, আল-বদরের নৃশংসতা; একদিকে বাঙালির স্বাধীনতার আন্দোলন নিয়ে নানা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্য মেরুতে বাঙালির স্বাধীনতার জন্য রচিত হচ্ছে গান। একেবারে ঘরের ভেতর থেকে আমার মুক্তিযুদ্ধ ব্যপ্ত সমগ্র পৃথিবীতে। তাই প্রতিটি বিজয় দিবস এলেই আমি ভাবি— আমরা কী এই গভীর, ব্যাপ্ত আর প্রগাঢ় ইতিহাসকে তুলে ধরতে পারছি আমাদের কাজে?

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নানা মহল নানা বিতর্ক সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছে। তাতে তারা সফল হয়নি হয়তো, কারণ, হৃদ-স্পন্দনের ইতিহাস কোনোদিন বদলানো যায় না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও স্বীকার করতেই হবে— আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক ইতিহাসের প্রেক্ষিত এখনও আমাদের মনোজগতকে স্পর্শ করতে পারিনি। এর ফলাফল ভয়ানক। এখনও আমাদের কাছে (আমরা, যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি) একাত্তর চেতনার অংশ হয়ে উঠেনি, বরং রয়ে গেছে উদযাপনের সুঁই-সুতোয়। তাই, যা হতে পারতো আমাদের চেতনার প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র, তা এখনও হয়ে আছে আমাদের ক্যালেন্ডারের পাতায়। হায়! কেবল এই উদযাপনের জন্যই কী আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো?

একাত্তরের অশ্রুবিন্দু

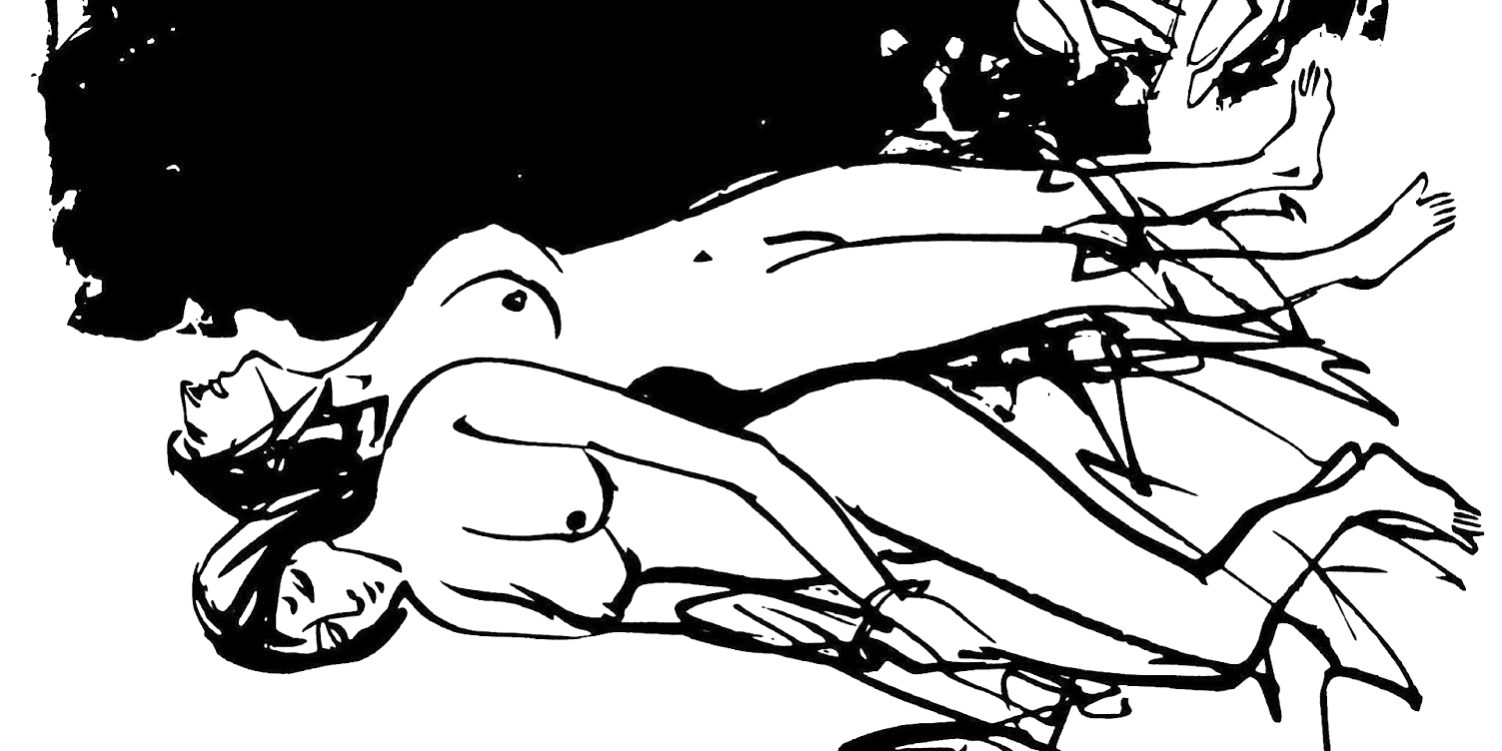

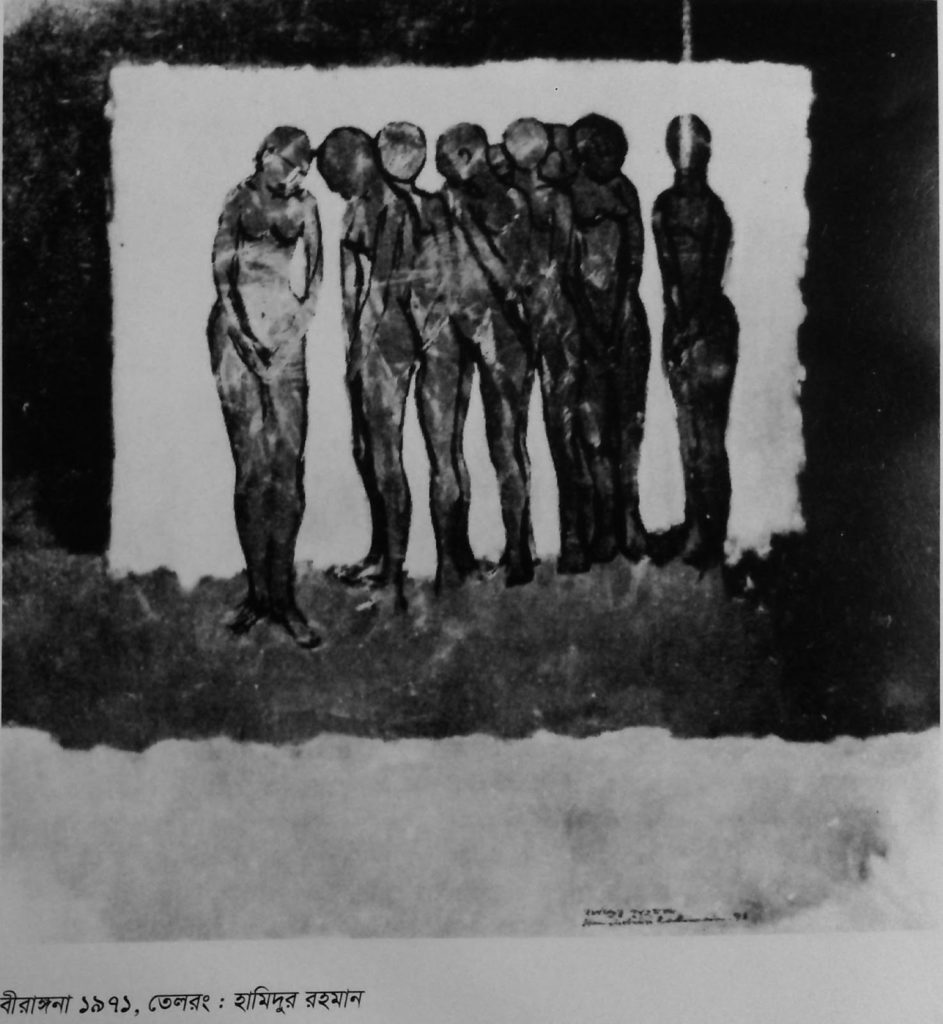

এদেশীয় রাজাকার, পাকিস্তানি দালাল আর আল-বদরদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী যে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিলো আর তার ক্ষত যে কতোটা ভয়ঙ্কর ছিলো— তা কি আমরা অনুভব করতে পারি? কথাটি বললাম এই জন্য যে, দেশে যখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয় বা একদল ইসলামের ধোয়া তুলে পাকিস্তানের নির্লজ্জ পদলেহন করেই চলে; তখন আমাদের বিষ্ময় লাগে ভাবতে যে— মুক্তিযুদ্ধের সময় দুই লক্ষেরও উপরে নারী অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তাদের আত্মত্যাগের কতোটুকুই বা আমরা মনে রেখেছি?

এটা মনে রাখা দরকার যে, মুক্তিযুদ্ধে বর্বর পাকিস্তান বাহিনী গণহত্যা চালিয়েছে বাঙালি জাতিগোষ্ঠী ধ্বংসের কুৎসিত পরিকল্পনা থেকেই। এখানেই বিবেচ্য হয়, রাজনীতির সঙ্গে নারীর সম্পর্কের বিষয়টি। রাজনীতির অন্যতম কথা হলো ক্ষমতা। কোনো সরকার ক্ষমতায় আসে দুইটি উপায়ে, সকলের সম্মতিতে বা বল প্রয়োগে। বল প্রয়োগে ক্ষমতা গ্রহণের সময় নেশন কখনো কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়; এবং সেক্ষেত্রে এথনিং ক্লিনজিং করা হয়।

ট্যাজিডি হচ্ছে— একটি নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধ্বংস পরিকল্পনা করা হলে প্রথমেই নারী হয়ে উঠে লক্ষ্য— কারণ, নারীকে হত্যা বা তার ভেতরে শঙ্কর বীজানু সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় নৃ-গোষ্ঠী ধ্বংস সম্ভব। উননিশ শো একাত্তর সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীও একই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলো। বাঙালি জাতিসত্তা ধ্বংসের অভিপ্রায়ে নির্মম নির্যাতন করেছিলো বাঙালি নারীদের। সম্ভবত এর চেয়ে ভয়াবহ ও বিভত্স নারী নির্যাতন সভ্যতা আর দেখেনি কোনোদিন।

একাত্তরের নারী নির্যাতনের ওপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের এখানে হয়েছে, তবে তার কতোটুকু আমাদের মনোজগতের কাঠামোকে আঘাত করতে পেরেছে, তা নিঃসন্দেহে আলোচনার দাবি রাখে। ডা. এম এ. হাসানের বেশ কিছু কাজ একাত্তরে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর বিভত্স নারী নির্যাতনের একটি প্রায়-স্পষ্ট দিকরেখা তৈরি করে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠান্তে আমরা দেখতে পারি, নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে পাকিস্তানি বাহিনী মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেই বেছে নিয়েছিলো। তাদের সাহায্য করেছিলো এদেশের আল-বদর, আল-শামস, জামায়াতে ইসলাম আর ইসলামী ছাত্র সংঘ (বর্তমানের ইসলামী ছাত্র শিবির)।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নারী নির্যাতনের ধরণ

স্পট রেপ

পঁচিশ ও ছাব্বিশে মার্চের গণহত্যার পরপরই পাকিস্তানিরা বিভিন্ন শহরে, সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্বাধীনতার পক্ষের বাঙালি— বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়িগুলোতে ব্যাপক হানা দেয়। এ পর্যায়ে তারা কাউকে হত্যা করে, অনেককে বেঁধে নিয়ে যায়। পুরুষদের নির্যাতন করার পর কোনো কোনো স্থান থেকে নারীদের উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কোনো কোনো পরিবারে মা-মেয়ে ও অন্যান্য নারীদের তাদের বাড়িতেই নির্যাতন করে। এ সময় যৌন নির্যাতনের চেয়ে হত্যার প্রবণতাই ছিলো বেশি। এর কয়েকদিন পর এরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ধ্বংস-হত্যা আর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। নারী ধর্ষণের ভয়ঙ্কর নজির সৃষ্টি করে ইতিহাসের বুকে।

এ ধরণের ‘স্পট রেপ’ প্রক্রিয়া শুরু হয় এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিক থেকে। এই ধর্ষণ প্রক্রিয়া আমাদের বিজয় লাভের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এসব ধর্ষণের ক্ষেত্রে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা প্রতি বাড়িতে দু’ তিন জন ছিলো।

গণ-ধর্ষণ

ইতিহাসের বর্বরতম সেনাবাহিনী ছিলো পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। যেখানেই তারা প্রতিরোধের সম্মুখিন হয়েছে কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি আঁচ করতে পেরেছে বা মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে— সেসব স্থান বা তার আশেপাশের বহু এলাকায় তারা তাদের ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। এক একটা এলাকা ঘেরাও করেছে, শক্ত-সমর্থ পুরুষদের বন্দী করেছে এবং তাঁদের সম্মুখেই এক একটা ভিটায় বা এক একটা ঘরে অনেকগুলো নারীকে জড়ো করে পুরো বাহিনী মিলে ধর্ষণ করেছে।

এ ধরণের এক একটি গণ-ধর্ষণে আট দশজন থেকে প্রায় একশ’ জন পাক সেনা পর্যন্ত অংশ নিয়েছে। এই ধর্ষণের তাণ্ডব পুরো নয় মাস ধরেই চলেছে।

নাটোরের ছাতনী গ্রামে গণহত্যা চালানোর পর পাকিস্তানিরা এরকম একটি ভয়ঙ্কর গণ-ধর্ষণ চালায়। এটি কেবল একটি উদাহরণ। এরকম হাজার হাজার উদাহরণ ইতিহাস ঘাঁটলেই চোখে পড়বে।

কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের একটি উপন্যাস আছে— নেকড়ে অরণ্য। পাকিস্তানি ক্যাম্পে কীভাবে নির্যাতন করেছে বর্বর অমানুষরা, আর সেই নির্যাতনের প্রকট দৃশ্য দেখে কী স্বাভাবিক আত্মতৃপ্তিতে মজেছিলো এ দেশীয় রাজাকাররা— তার চাবুক বর্ণনা পাওয়া যায় এই উপন্যাসে।

যৌনদাসী

যুদ্ধের পুরো নয় মাস পাকিস্তানিরা বিভিন্ন বাড়িঘর, স্কুল-কলেজ, বিভিন্ন যাত্রী ছাউনী, রেলস্টেশন, বাসস্টেশনসহ সারা বাঙলার বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে আনে নারীদের এবং তাদের বন্দী করে রাখে সেনাক্যাম্পে। এসব কাজে রাজাকার বাহিনীর সহযোগিতা ছিলো সবচেয়ে বেশি। ক্যাম্পে বন্দী করে নির্যাতনের জন্য সাধারণত রাজাকাররাই নারীদের তুলে আনতো বা বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ে যেতো।

এসব নির্যাতন ক্যাম্পে নারীরা কখনো একদিন, একাধিক দিন, কখনো বা মাসের পর মাস ধর্ষিত হয়েছেন। শেষ দিকে পাকিস্তানিরা এই বীরাঙ্গনাদের অধিকাংশদেরই হত্যা করে।

যুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তানি সৈন্যরা— পাকিস্তানি পতাকার মিলিটারি জিপে এসে বাঙালি নারীদের ওপর কী পাশবিক নির্যাতন করেছে— তা বোঝার জন্যে নির্যাতনের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করতে হয়। সেনাঘাঁটি বা ক্যাম্পে বন্দী নির্যাতিতা নারীদের মধ্য থেকেই সাধারণত যৌনদাসী নির্বাচন করা হতো। এদের নির্যাতন করতো উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা। ক্যাম্পের বদল হলে, এই নারীদেরও সেনারা সঙ্গে করে নিয়ে যেতো।

এরকম যৌনদাসীর শিকার হয়েছেন হবিগঞ্জের লস্করপুর চা বাগানের অনেক শ্রমিক। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে এবং বিজয়ের পর অসংখ্য নারীকে পাওয়া যায় পাকিস্তানি ক্যাম্পে ও বাঙ্কারে।

মুক্তিযুদ্ধে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত নারীর দিন ও মাসওয়ারী হিসাব

(তথ্যসূত্র: যুদ্ধ ও নারী, ডা. এম এ হাসান)

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একদিনে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ৫৯৭ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একমাসে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ১৮৫২৭ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একদিনে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ১১৬৬ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একমাসে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ৩৫০০০ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একদিনে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ১০৩২ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একমাসে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ৩২০০০ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একদিনে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ৮৩৩ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একমাসে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ২৫০০০ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একদিনে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ৬৭৭ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একমাসে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ২১০০০ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একদিনে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ৩৪৭ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একমাসে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ১২০০০ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একদিনে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ৫০০ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একমাসে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ১৫০০০ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একদিনে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ৬১২ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একমাসে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ১৯০০০ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একদিনে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ৪৬৬ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একমাসে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ১৪০০০ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একদিনে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ৩৫৪ জন

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে একমাসে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ১১০০০ জন

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মনোবিকার ও নৃশংসতা

পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতনের ধরণ সকল সভ্যতা বিবর্জিত মানুষের আচরণের চেয়েও নিকৃষ্ট ছিলো। তাদের কোনো কোনো আচরণ ছিলো ভয়ঙ্কর বিকারগ্রস্থ। এই বিকারগ্রস্থতা এতোটাই বেশিমাত্রায় ছিলো যে— মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এদের ‘সাইকোপ্যাথ’ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

অসংখ্য পাকিস্তানি সৈন্য ও অফিসার একের পর এক অসহায় নারীকে সবার সামনে বিবস্ত্র করে নিষ্ঠুর যৌন নির্যাতনে রক্তাক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি; তারা এইসব নারীর পায়ুপথ ছিন্নভিন্ন করে তাদের সকল বর্জ্য ও যৌনাঙ্গ নারীদের মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অল্প বয়সী নারীরা যখন বিভত্স যন্ত্রণায় কাতরিয়েছে, তখন পাকিস্তানি সৈন্যরা বেয়নেটের খোঁচায় ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে তাদের যোনীপথ।

পাকিস্তানিদের যৌন-বিকৃতি, মনোবিকার ও নিষ্ঠুরতা এতোটা ভয়ঙ্কর ছিলো যে— তাদের অনেককে ‘সাইকোপ্যাথিক পারসোনালিটি’ হিসেবে গণ্য করে তাদের অপরাধকে আচরণ বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় করা উচিত। তারা যুদ্ধে যতোই পরাভূত এবং পরিবার ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছিলো, ততোই তারা নিষ্ঠুর যৌন নির্যাতক, বিকারগ্রস্থ ও ধর্ষকামী হয়ে উঠছিলো। তারা নিষ্ঠুর নিপীড়নের মাধ্যমে ভুলতে চাচ্ছিলো পরাজয়ের গ্লানি। পরবর্তীতে আচরণগত বিচ্যুতির ব্যাখ্যা ও কৈফিয়ত দিতে গিয়ে জেনারেল নিয়াজি নিজেদের নির্দোষ জাহির করে বলে—

.. ..The psychopath is one whose conduct is satisfactory to himself and to no one else. (G.D.Partridge)

তবে নিয়াজি যতোই শাক দিয়ে মাছ ঢাকুক— পাকিস্তানিদের চারিত্রিক ও আচরণগত বিকারের পেছনে নিষ্ঠুর অবদমনেচ্ছা, জাতিগত প্রেরণা ও অসহিষ্ণুতা অত্যন্ত শক্তভাবে কাজ করেছে। পাকিস্তানিদের এই মনোবিকৃতির ব্যাখ্যা প্রদান করা যায় এইভাবে—

The attainment of sexual gratification through the infliction of bodily or mental pain on others by physical or verbal means… …In a broader, nonsexual sense, sadism refers to any type of cruelty or extreme aggression.

[The Curse of Virtue and the Blessing of Vice, Marquis de Sade (1740-1814)]

পাকিস্তানি সৈন্যদের এ জঘন্য মনেবৃত্তির কারণে সারা বাঙলাদেশ হয়ে উঠেছিলো চিত্কারের ভাগাড়, নারীদের সেখানে ভয়ানক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। এতোটা ভয়াবহ, বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন বিভত্স নির্যাতন পৃথিবীর আর কোথাও হয়নি— সভ্যতা আর কোনো দিন এমন বিভত্সতা দেখেনি।

ডাব্লিউসিএফএফসি’র গবেষণা

নির্যাতন বিষয়ক পরিসংখ্যান

চার লাখেরও বেশি

- দেশের অভ্যন্তরে: দুই লাখ দুই হাজার পাঁচশত সাতাশ জন

- শরণার্থীদের মধ্যে: এক লাখ একত্রিশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ জন (মার্চ-আগস্ট, ১৯৭১)

- মুসলমান: ৫৬.৫০%

- হিন্দু: ৪১.৪৪%

- খ্রিস্টান ও অন্যান্য: ২.০৬%

- বিবাহিত: ৬৬.৫০% এর চেয়ে বেশি

- অবিবাহিত: ৩৩.৫০% এর চেয়ে কম

- হিন্দু অবিবাহিত/কুমারী: ৪৪% এর চেয়ে কম

- যৌনদাসী, কমফোর্ট গার্ল (সেনাক্যাম্পে নির্যাতিতা নারীদের নাম) ও সন্তানসম্ভবা অধিকাংশ বীরাঙ্গনাই ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। অধিকাংশ যুদ্ধশিশুর মায়েরাও ছিলেন তাই।

- স্পট ধর্ষণ ও স্পট গণ-ধর্ষণ: ৭০%

- ক্যাম্পে রেখে নির্যাতন: ১৮%

- অন্যান্য অবস্থায় নির্যাতন: ১২%

নির্যাতন পরবর্তী পরিস্থিতির পরিসংখ্যান

- শ্বেতস্রাব: ৮০% এর চেয়ে বেশি (কয়েকমাসব্যাপী)

- তলপেটে ব্যথা: ৬৬% এর চেয়ে বেশি (কয়েকমাসব্যাপী)

- রক্তস্রাব: ৩৪% এর চেয়ে বেশি (কয়েকমাসব্যাপী)

- মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তস্রাব (মেনোরেজিয়া): ২০% এর চেয়েও বেশি (দীর্ঘকালব্যাপী)

- ব্যথাযুক্ত মাসিক (ডিসমেনোরিয়া): ৫০% এর চেয়েও বেশি (দীর্ঘকালব্যাপী)

- বিষাদগ্রস্ততা: ৮০% এর চেয়েও বেশি

- মাথা ব্যথা, অস্থিরতা, নৈরাশ্য ইত্যাদি: ৮০% এর চেয়েও বেশি

- গ্লানিতে ভোগা: ৯০% এর চেয়েও বেশি

- দুঃস্বপ্ন দেখেছেন: ৯০% এর চেয়েও বেশি

- মনসম্পর্কিত দৈহিক রোগ: ৮০% এর চেয়েও বেশি

নির্যাতনের স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন রয়েছে শতকরা ৭ ভাগেরও কম নারীর। (ডাব্লিউসিএফএফসি ল্যাবে পরীক্ষিত)

- স্বামী কর্তৃক লাঞ্ছিত বা পরিত্যক্ত: ৭% এর কম

- আত্মীয় বা পরিজন দ্বারা লাঞ্ছিত: ৯০% এর বেশি

- গ্রামের নির্যাতিতা নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামীর সহানুভূতি পেয়েছেন

- শহর অঞ্চলের নির্যাতিত নারীরা অপেক্ষাকৃত কম সাপোর্ট পেয়েছেন

- গ্রামাঞ্চলে নির্যাতিতা নারীদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সবকিছু জানিয়ে বিয়ে দিতে হয়েছে।

- বিবাহিত নারীরা খুব কম ক্ষেত্রেই স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন।

এখানে একাত্তরের নারী নির্যাতনের একটি ক্ষুদ্র অংশ তুলে ধরা হলো। জানি, আজ ষোলোই ডিসেম্বরের বিজয়ের মাসে উদযাপনের উত্সবমুখর দিনে এমন একটি লেখা পড়বার সময়, ইচ্ছে বা রুচি কোনোটিই পাঠকের নেই। থাকবার কথাও নয়। কারণ, এখন আমাদের চেতনার বহ্নিশিখা কেবলই উদযাপনের ফ্রেমে বন্দী। সবার নয়, তবে অনেকেরই। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এদেশের মানুষের ওপর আজ থেকে তেতাল্লিশ বছর আগে যে ভয়াবহ নির্যাতন করেছে, তা পৃথিবীর ইতিহাসে, সভ্যতার ইতিহাসে এক কালিমা। তবুও আমাদের গোল্ডফিশের মেমোরি এখনও পাকিস্তানের স্তবে মজে থাকে। আক্রান্ত হয় বেহিশেবী-লাইনচ্যুত মানবিকতার অস্পষ্ট ভাবালুতায়। সামনেই ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট আসছে। মহাসমারোহে বিজয় দিবস উদযাপন করা অনেক বাঙালিই তখন হয়তো পাকিস্তানের জন্য সব উজাড় করে দেবে। কিছুদিন আগেও স্টেডিয়ামেই প্রমাণ মিলেছিলো এ হীনমন্যতার।

আমাকে সংকীর্ণমনা গালিটা দেবার আগে আরেকটি কথা বলে নেই— আমি মানবিক হতে পারি, ভীষণ কাতর হতে পারি মানবসভ্যতার জন্য; কিন্তু আমার মায়ের শরীরে যে দানবের ঘৃণ্য আঁচড়, তাকে ক্ষমা করবার মতো মানবিক আমি নই। কোনোদিন হবোও না।

একাত্তরের অগ্নিশিখা

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ এবং তার স্বীকৃতির প্রশ্নে এখন বেশ আলোচনা হচ্ছে। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও অনেক কিছুই নতুন করে, আরও মোটা দাগে. একেবারে শুরু থেকে চিন্তা করতে হচ্ছে। তবে আশার কথা হলো, চিন্তা করা হচ্ছে।

আমরা নতুন প্রজন্ম অনেক কিছুই পারি না, আমাদের হাজারটা সীমাবদ্ধতা। আমাদের মতিষ্কের অর্ধেক এখন আবর্জনায় দখল হয়ে গেছে। লাইব্রেরির চেয়ে ইন্টারনেট, বইয়ের চেয়ে ই-বুক এখন বেশি জনপ্রিয়।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে একটি পিছুটান যেনো কাজ করে। কোথায় যেনো একটা বাধা— একটা সেন্টিমেন্ট। যেনো এর বাইরে বের হলে হাজারটা বোম ফুটবে। তবে এর কারণগুলোও পরিস্কার। লেখাটির আগের অংশে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলাম— কেনো যুদ্ধে নারীর ওপর নির্যাতন করা হয়, এবং কোনক্ষেত্রে তাকে এমন একটি ভয়াবহ রূপ দেয়া হয়— যা চিন্তারও বাইরে থাকে। সভ্যতার প্রতিটি যুদ্ধেই নারীর জন্যে সহজাত পরিণতি ছিলো— ধর্ষণ; তবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সে পরিণতিটি আগ্রাসী শক্তির মনোবৈকল্যের কারণে একটা প্রকট রূপ ধারণ করেছিলো।

তবে এখানেই ট্র্যাজিডির শেষ নয়; বরং শুরু। যুদ্ধে যে নারীকে অবর্ণনীয় পরিণতি সহ্য করতে হয়েছিলো, সেই নারী কিন্তু একাত্তর-উত্তর সময়ে অন্তর্হিত হতে বাধ্য হলো। নারী দেখলো— মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর স্বাধীন রাষ্ট্রে সে এক অপবিত্র সত্তা, যদিও বঙ্গবন্ধু সরকার তাঁদের বীরাঙ্গনা উপাধিতে ভূষিত করেছিলো। কিন্তু সমাজ সংস্কারের গন্ডিটা পেরোনো যায়নি। এই প্রসঙ্গে ১৯৭১ সালে নিউইয়র্ক পোস্টে প্রকাশিত হওয়া লস এঞ্জেলস টাইমসের সমন্বিত সংবাদ সংস্থার একটি প্রতিবেদনে পাওয়া যায়, যার বাঙলা অনুবাদ দেয়া হলো—

সনাতনী গ্রামীণ বাঙালি সমাজে, যেখানে নারীরা আবৃত জীবনযাপন করে, ধর্ষণের শিকার নারীরা প্রায়শই হয়ে যায় সমাজচ্যুত

অতএব পরিস্থিতি অনুমেয়। কিন্তু সমস্যা হলো, যখন নারীর অবদানকে অস্বীকার করা হচ্ছে; যখন ভাবা হচ্ছে— এইটা কালো দিক, একে লুকিয়ে ফেলো। তখন নারীর আর সব অবদানকে খাটো করে দেখার প্রয়াশ পাওয়া যাচ্ছে, আর পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার দেশে এটা খেজুরের গুড়ের মতো। কিন্তু এটা কেউ মানতে নারাজ যে— ধর্ষণের কারণে নারীর লজ্জিত হবার কিছুই নেই, কারণ তিনি অপরাধী নন, অপরাধী হলো সেই পশু— যে ধর্ষক। অতএব একাত্তরের নারীদের নির্যাতনের কাহিনিকে যারা বলেন লজ্জার, যারা বলেন— ‘ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা’— এই বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধকে আসলে খাটো করা হয়; তারা আসলে বুঝতেই চান না যে— প্রথমত: মানুষের লজ্জা তার শরীরে থাকে না; দ্বিতীয়ত: ১৯৭১ সালে যে বিভৎস নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বাঙলার নারীরা— সেটি পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ।

তবে এই ধারণা পোষণেরও একটি কারণ আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আমাদের কাছে এখনও মুক্তিযুদ্ধের সংজ্ঞায়নটাই পরিস্কার নয়। যে কারণে একাত্তরে নারীর অংশগ্রহণ শুধু নয়; অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি ঠিক কী জন্য করেছিলো— তারও একটি ব্যাখ্যা (অবশ্যই ব্যক্তিগত) দেয়া প্রয়োজন। অতএব আলোচনা জরুরী। পাকিস্তানের আধিপত্যবাদনীতি বাঙালি মেনে নিতে পারেনি, কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামরিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বাঙালিকে উব্ধুদ্ধ করেছিলো মুক্তিযুদ্ধে। কিন্তু এটাও ভুলে গেলে চলবে না, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালি প্রথম আন্দোলন করে তার ভাষার প্রশ্নে, অর্থাৎ স্বতন্ত্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে। বিষয়টি বুঝতে হবে। সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের বিরোধীতা করতে বাঙালি সময় নেয়নি। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ প্রথম জিন্নাহর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, তারপর তো সে— এক ভিসুভিয়াসের গল্প। অতএব বাঙালির কাছে পাকিস্তানি শোষণ নীতি পরিস্কার হয়েছে আরও পরে, প্রথমেই তার কাছে মূখ্য ছিলো তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে দূরে ঠেলে দেবার জোর ষড়যন্ত্র চলছে।

তাই ছয়দফা যদি বাঙালির মুক্তির সনদ হয়, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় যদি বাঙালির মুক্তির ইতিহাসের মাইলফলক হয়— তবে স্বীকার করতেই হবে— এ দুইটি পর্বতসম অর্জনের পেছনে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপনের দৃঢ় প্রত্যয় ভূমিকা রেখেছিলো— নীরব না সরব, সেটা আলোচনায় বোঝা যাবে।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ যদি হয় কেবল অস্ত্র হাতে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করা, তবে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে অনেকেই অনুসন্ধানের পরামর্শ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে আমি তাদের যুদ্ধ উপন্যাসটি পড়তে বলবো। সেলিনা হোসেনের লেখা, সম্ভবত ১৯৯৮ সালে। সেই উপন্যাসেই প্রথম একাত্তরে নারীর মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়টি উঠে এসেছে। সেখানের চরিত্রের কয়টা সংলাপ তুলে ধরছি-

— ‘যুদ্ধ?’ মাখন বিষন্ন দৃষ্টিতে নিজের পায়ের দিকে তাকায়।

— কি ভাবছো? পায়ের কথা?

— যুদ্ধে আমি পা হারালাম।

— তাতে কি হয়েছে? যুদ্ধ এমনই। মেয়েরা তো যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়েও অঙ্গ হারায়।

— কিভাবে?

— ধর্ষিত হলে ওদের গর্ভ হয়। সেটা মাতৃত্বের গর্ভ না। সেটা জরায়ুর জখম।

বেনু বলে, ভালো কইরে দেখো হামাক। তুমহি দেছো পা। হামি দিছি জরায়ু। তোমার পায়ের ঘা শুকায়ে গেছে। কয়দিন পর হামারও জরায়ুর ঘা শুকায় যাবে।.. ..স্বাধীনতা কি সোজা কথা?

অতএব একাত্তরে নারীর মুক্তিযুদ্ধের অবদানকে খাটো করে দেখার যে খোঁড়া যুক্তি অনেকেই তোলেন— তা ঠিক নয়। কারণ ইতিহাস পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ হয় ইতিহাস চর্চা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে। তবে ইতিহাস যদি পুরুষতান্ত্রিকতায় আক্রান্ত হয়; ঝামেলা তখনই শুরু হয়। বাতেলা বুদ্ধিজীবীরা এ কাজই করে আসছেন এতোদিন ধরে। এই কথা যারা মানতে চাইবেন না, তাদের বলছি— জোন কেলি তাঁর দ্যা সোশ্যাল রিলেশন অব দ্যা সেক্সেস: ম্যাথোডোলজিক্যাল ইম্প্লিকেশনস অব উইমেনস হিস্ট্রি প্রবন্ধের একটি বক্তব্য বাঙলায় অনুবাদ করে দেয়া হলো—

নারীর ইতিহাস প্রত্যয়টির দুইটি লক্ষ্যমাত্রা আছে, যথা:

ক. ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় নারীকে নিয়ে আসা

খ. আমাদের ইতিহাস রচনাকে নারীর কাছে নিয়ে যাওয়া।

আফসোস, দুইটির কোনোটাই বাঙালি নারীর কপালে জোটেনি, যাও জুটেছে— তাও হাজার সমালোচনায় বিদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের নারী: এমন গর্ব দ্বিতীয়টি নেই

মুক্তিযুদ্ধ পর্যায় থেকে আলোচনা শুরু করলেও, নারীর গর্বিত অবদান আছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনেও। তবে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটেই এ আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। উনসত্তরের গণ-আন্দোলনে ও অভ্যুত্থানে এদেশের নারী সমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৬৯ সালের ১৯ জানুয়ারি গণ-আন্দোলনের মিছিলে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান। শিবপুর গ্রামের বাড়ি থেকে আসাদের মা ছাত্রনেতাদের কাছে বাণী পাঠালেন—

আমার আসাদের মৃত্যু হয়নি। আমার আসাদ বলতো ‘মা আগামী দশ বছরের মধ্যে এই মাতৃভূমি নতুন জীবন পাবে। আমার আসাদের এই স্বপ্ন তোমারা সার্থক করো

এবার আপনারা বলেন, আসাদের মা কি মুক্তিযোদ্ধা নন? ১৯৬৯ সালেই চট্টগ্রামে কালো দিবস পালন করেন নারী শিক্ষার্থীরা। বিশাল মিছিল করেন তাঁরা। জেএম সেন হলের নারী শিক্ষার্থীরা সভা করেন খালেদা খানমের নেতৃত্বে। বক্তব্য রাখেন তাসমিন আরা, রাশেদা খানম, হান্নানা বেগম, মমতাজ বেগম, নাজমা আরা বেগম, রওশন আরা বেগম, শিরিন কামাল প্রমুখ।

বাঙলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পুরুষ-নির্ভর। তবুও সব বাধা-আশঙ্কা তুচ্ছ করে ছাত্র রাজনীতিবিদরা যখন লাখে লাখে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন ঘরে ঘরে নারীরাই হাল ধরেন সবকিছুর। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের তারিখ পেছানো হয় ১১ নভেম্বর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের কারণে। সেই সময়েও নারীরা হাল ধরেন তাঁদের সর্বস্ব নিয়ে। অধ্যাপক সুলতানা জামানের উদ্যোগে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে দেশের নারী সমাজ, ডাক্তার, সংস্কৃতিকর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাছাড়া সত্তরের নির্বাচনে নারী ভোটারদের মাঝে কাজ করার জন্যে নারী সদস্যরা অনেক পরিশ্রম করেছেন; কিন্তু উল্লেখ্য নারীর মর্যাদা, রাজনৈতিক-সামাজিক সমঅধিকারের বিষয়টি কোনো রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে ছিলো না; শুধু তাই নয়, কোনো নারীপ্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়নি কোনো রাজনৈতিক দল।

বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণে সেদিনের রেসকোর্স ছিলো উত্তাল, নিবিড় স্বপ্নের সাতকাহনে পূর্ণ। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন তাঁর ‘সেই সব দিন’ বইয়ে লিখেছেন—

.. ..এই সভায় অসংখ্য মহিলা এসেছেন বাঁশের লাঠি নিয়ে। বহুলোক এসেছেন তীর ধনুক নিয়ে যেনো যুদ্ধ আসন্ন। দেখা গেলো মেয়েদের ভিড়ে একজন অশিক্ষিত মেয়ে মনোয়ারা বিবি নিজের রচিত গান গাইছে: মরি হায় হায়, দুঃখের সীমা নাই, সোনার বাংলা শ্মশান হইলো, পরান ফাইডা যায়। দেশাত্মবোধক ভাটিয়ালী গানও শোনায় মনোয়ারা বিবি।

ঐতিহাসিক সে ভাষণে বঙ্গবন্ধু নারীসমাজের সংগ্রামী অংশগ্রহণের স্বীকৃতি দিয়ে প্রথমবারের মতো মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের ভূমিকাকে দৃশ্যমান করে তোলেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক সমাজের অর্ধাংশ নারী গণ-আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় সার্বিক ভূমিকা পালনে সক্রিয় ও দৃশ্যমান হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু তাদেরকে প্রথম এই আহবান জানান।

গেরিলা যুদ্ধের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে স্থানীয় বেইজ বা ঘাঁটি। গেরিলারা ভারতে ট্রেনিং নিলেও তাদের যুদ্ধক্ষেত্র ছিলো বাঙলাদেশ। বেইজ কর্মীরা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের মূল শক্তি। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিকালে নারীসমাজ সক্রিয় দেশপ্রেমের পরিচয় রেখেছেন। ২৫ মার্চ পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে সকল কর্মকাণ্ডে নারী-শিক্ষার্থী সমাজ অংশগ্রহণ করেছেন। সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করার বিষয়ে নারীর তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকায় তত্কালীন সরকার ও রাজনৈতিক দল থেকে নারীদের শুধুমাত্র অস্ত্র প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো। যুদ্ধ করতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। গোবরা ক্যাম্পে ও বিএলএফ ক্যাম্পে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হতো।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে হাতে গোনা কয়েকটি গ্রন্থে কয়েকটি সূত্র পাওয়া যায়। মালেকা বেগমের লেখা ‘একাত্তরের নারী’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

সিরাজগঞ্জের মনিকা মতিন, টাঙ্গাইলের শুকরী বেগম, জামেলা বেগম, মাজেদা বেগম সরল ভাষায় বলেছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় জনসংখ্যার অর্ধেক ছিলো নারী। অর্থাৎ তিন কোটি চুয়াত্তর লক্ষ নারী ছিলো মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীরা খবর আদান-প্রদান করতো। রাডার যেমন ভিতরে ও বাইরের শত্রুদের খবর দেয়, আমাদের নারীরা সেই ভূমিকায় কাজ করেছেন.. ..

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে নারীদের ভাবনা, সাহস, কর্মকাণ্ড বিষয়ে অনেক তথ্য ছড়িয়ে আছে নানা জনের লেখায়। সেসব থেকে কিছু অংশ উল্লেখ করলে বোঝা যাবে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের কথা।

- সত্যেন সেন

ছোট্ট মেয়ে মিলি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। ছাত্র ইউনিয়নের সভা, মিছিল, স্লোগানে যোগ দিতো। ছাত্রী দলে প্যারেড করে আসছিলো। বাসার বাধা পেলেও বাধা মানেনি। আমাকে সে বলতো এবারকার স্বাধীনতা সংগ্রামে শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও এগিয়ে যাবে। এ বাড়ির (ঢাকার নারিন্দার) আর কোনো মেয়ে এভাবে ভাবতেও পারে না। ভাবার মতো দুঃসাহস তাদের নেই। বারবার সে আমায় প্রশ্ন করতো— ‘দাদা, ওরা তো আক্রমণ করেছে, আমরা কি এখনো প্রতিরোধ করবো না? কেমন করে প্রতিরোধ করবো? আমাদের হাতে যে অস্ত্র নেই?.. ..

স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে পলাতক অবস্থায় যে পরিবারে ছিলাম সেখানে বৌমার রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া বাঁচতেই পারতাম না। স্বাধীনতার পর নতুন অধ্যায়ে সেই বৌমাদের কথা ভুলেই বসেছিলাম। নেমকহারামী আর কাকে বলে?

(রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত ‘রক্তাক্ত বাংলা’, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭১-১৯৮৯। পৃষ্ঠা: ৫২, ১৭৮, ২১৩)

- সরদার ফজলুল করিম

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ তার অমোঘ উচ্চারিত দাবি, ‘ইতিহাস কথা কয়’, ‘ইতিহাসকে কথা বলতে দাও’। কিন্তু সে দাবি পূরণে অনীহা ও অনিচ্ছা যেনো ক্রমান্বয়ে দূরতিক্রম্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোনো না কোনোভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে জড়িত ছিলেন। গ্রামে-গ্রামে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে। বহু বীরত্ব গাঁথা বিশ্বাসঘাতকতা, ত্যাগ, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন।

(সরদার ফজলুল করিম, রুমীর আম্মাও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৮)

- বাসন্তী গুহঠাকুরতা

মুক্তিযুদ্ধে মেয়েদের অংশগ্রহণ মানে মেয়েদের সাহস

(বাসন্তী গুহঠাকুরতা, একাত্তরের স্মৃতি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১)

- আনিসুজ্জামান

রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের পাশাপশি মহিলা সমাবেশ মিছিলে যুক্ত হলো চট্টগ্রাম বান্ধবী সংঘ, মহিলা পরিষদ, মহিলা আওয়ামী লীগ। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ’৭১-এ বড়ো বড়ো সমাবেশ হলো

(আনিসুজ্জামান, আমার একাত্তর, ঢাকা সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১। পৃষ্ঠা: ২৭)

- এম আর আখতার মুকুল

এটা অত্যন্ত দুঃথজনক যে ’৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের নারী সমাজের অবদানের মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত হয়নি। অথচ বাস্তবে তাদের সহযোগিতা অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গৃহবধূরা যেভাবে নিজেদের আহার পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের দান করেছিলেন সে সব ঘটনা অন্তত মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ থাকার কথা।.. ..

(ফরিদা আখতার সম্পাদিত, মহিলা মুক্তিযোদ্ধা, ঢাকা, নারীগ্রন্থ, ১৯৯১। পৃষ্ঠা: ৪৪-৪৬)

এপ্রিলের শেষের দিকে ঢাকায় প্রতিরোধের ভিত্তিগুলো গড়ে উঠতে থাকে। অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন, অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিনখান জাহাঙ্গীর, মুনতাসীর মামুনসহ অনেকের চেষ্টায় একটি দল তৈরি হয়, যাঁরা মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারকে সহায়তা করতেন। বেবী মওদুদ সাহায্য করতেন এইসব কাজে। একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঢাকার সেক্টর দুই এর মুক্তিযোদ্ধাদের কতোগুলো পরিবারের মেয়েরা ঢাকার ভিতরে নানা কাজে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। একটি পরিবারের তিন বোন আসমা, রেশমা ও সায়মার লেখা থেকে জানা যায় যে— মুক্তিযোদ্ধারা যখন ঢাকায় আসতো তাদের স্টেনগান, এক্সপ্লোসিভ ও গ্রেনেডগুলো গোপনে সংরক্ষণ করতো তারা তিন বোন। অপারেশনে যাবার পূর্ব-মুহূর্তে সেই অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের হাতে তুলে দিতো তাঁরা। মুক্তিযোদ্ধা আলম, শাহাদাত চৌধুরী, ফতেহ আলী, জিয়া প্রমুখ ঠিক করলো মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি বিষয়ে ঢাকাবাসীদের জানাবেন তাঁরা। সে জন্য ১৪ আগস্ট ১৯৭১ সালে বাঙলাদেশের পতাকা উড়াবার কর্মসূচী নেয়া হয়। তিন বোন সেই অনুযায়ী জুলাই এর ২১ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত ২০০ পতাকা সেলাই করে। এইটা কি মুক্তিযুদ্ধ না!

চট্টগ্রামে ‘মহিলা মুক্তিযোদ্ধা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী’ গড়ে তুলেছিলেন ডাক্তার নূরুন্নাহার জহুর। দেশের ভেতরে এ রকম সংগঠিত কাজের ক্ষেত্রে ছিলো নানা সমস্যা। এ বিষয়ে বিস্তারিত বলবো না— কারণ বেগম মুশতারী শফী বিষয়টি নিয়ে একটি চমত্কার সুখপাঠ্য বই লিখেছেন; নাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী। বইটি পড়ার অনুরোধ রইলো।

১৯৭১ সালে সারা পূর্ব-পাকিস্তানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক; এইটি বোঝানোর জন্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য জোর জবরদস্তি করা হলো। সেই পরীক্ষা বয়কটের একটা পরিকল্পনা কার্যকর করেন নারী অভিবাবকগণ। পাকবাহিনীর একটা প্রচারণা ছিলো ১৯৭১ সালে পরীক্ষা না দিলে সারাজীবন পরীক্ষা দেওয়া থেকে বহিস্কার করা হবে। স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন এ বিষয়ে খোঁজ খবর নেবার দায়িত্ব নিলেন। তাঁর চাচা হাফিজউদ্দিন ছিলেন ধানমন্ডি বয়েজ স্কুলের হেডমাস্টার। রাবেয়া খাতুন অনেক কষ্টে তার বাসা পর্যন্ত যায়, তিনিই জানালেন ওই বক্তব্য গুজব, আর কিছু নয়। এরপর সব মায়েরা একসাথে মেট্রিক পরীক্ষা না দেবার প্রচারণা চালান। বর্তমানে এ বিষয়টিকে যতোই সামান্য দৃষ্টিতে দেখেন; এটা একটা বড়ো দৃষ্টান্ত। এই মায়েরা কি মুক্তিযোদ্ধা না?

সিলেটের চা বাগানের চা-নারী শ্রমিকরা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন সশস্ত্র হয়েই। চা শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম কলেজ পড়ুয়া (১৯৬৭) দুজন ছাত্রী— তৃপ্তি বুনারজি ও সন্ধ্যারাণী বসাক যুদ্ধ করেছেন লক্ষ্মীছড়া চা বাগানে। দেশেই ছিলেন, বাগানেই ছিলেন মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে। এখন তাঁরা সরকারি কর্মচারী।

এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের জবানবন্দীতে লেখা বিভিন্ন জায়গায় নারীদের অংশগ্রহণের কথা এসেছে। বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে। মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবিব লিখেছেন—

মুক্তিযোদ্ধা রবিউল যখন আহত হন তখন গ্রামের গৃহবধূরা সহায়তা করার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। যদিও গৃহস্বামীরা দরজায় দাঁড়িয়ে ইতঃস্তত করছিলেন

এখানে মুক্তিযুদ্ধে নারীর গৌরবজনক অংশগ্রহণের কথা খুব সামান্যই লিপিবদ্ধ হয়েছে। আরও হতে পারতো। আমি হিসেব তরে দেখেছি— বিভিন্ন বিষয় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলে এ বিষয়ে প্রায় পাঁচ খণ্ডের একটি বই লেখা সম্ভব। কোনোদিন হয়তো সেটা লেখা হবে।

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারী গৌরবজনক অবদান রেখেছেন। একদিকে দুর্জয় সাহসিকতায় যেমন তাঁরা অনন্য, তেমনি জরায়ুর জখমে তাঁরা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। এইখানে আপোষের সুযোগ নেই। কোনো সুযোগ নেই। রাষ্ট্র কী করলো, কী করলো না— সেটা রাষ্ট্র এবং তার শাসকদের দায়-দায়িত্ব এবং নাগরিক হিসেবে আমরাও সে দায় এড়াতে পারবো না। তবে নারীর অবদানকে শিকার করে নেয়াটা হবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আরেকটা অবিসংবাদিত সংযোজন।

স্বাধীনতা অর্জন করা এবং রাষ্ট্র হয়ে ওঠা— দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে। চল্লিশ বছরের বাঙলাদেশ ধীরে ধীরে রাষ্ট্র হয়ে উঠছে। অনেক কিছুই ছিলো না, যা আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে। দেরিতে হলেও শুরু হয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, গ্রেফতার করা হয়েছে শকুনদের; অতএব রাষ্ট্র হয়ে উঠবার নিয়ামকের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে প্রিয়তম বাঙলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নানা গ্রন্থ রচিত হয়েছে, এবং এখনো হচ্ছে। তবে আমার ধারণা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি এখনও লেখা হয়নি। এই ধারণা কিন্তু সবক্ষেত্রে না। আমার প্রায়শই মনে হয়েছে শার্ল ব্যোদলেয়ার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো লিখে গেছেন। টনি মরিসনের উপন্যাসে আমি শ্রেষ্ঠ একটা প্রেক্ষাপট পেয়েছি, শেক্সপীয়র পড়ার পর মনে হয়েছে নাটকের হাজারদুয়ারী ভালোবাসা সেখানে ডানা মেলেছে, রবীন্দ্রনাথ পড়ে দেখলাম— ছোটোগল্প নিয়ে মোপাসাঁর উত্তরসুরী হবার খেদটা নেই। কেবল মুক্তিযুদ্ধের উপর পড়তে গিয়েই মনে হয়েছে— আমি সম্পূর্ণ নই, আমি যেনো কয়েক খন্ডে খন্ডিত। মুক্তিযুদ্ধে সাত কোটি বিপন্ন কোকিল গান গেয়েছিলো জয় বাঙলা সুরে। সেই কোরাসে এদেশের নারীরাও ছিলেন। তাঁদের সম্মিলিত অংশগ্রহণেই রচিত হয়েছে ষোলই ডিসেম্বরের কাব্য। এ মহাকাব্যিক চেতনায় বাঙালি নারীরা ছিলেন এক একজন আলোকোজ্জ্বল মেটাফোর।

আমি সেই চেতনারই যোদ্ধা। একুশ শতকের বাঙালি তরুণ। একাত্তরের নারী মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ের কাছে আমি প্রতিনিয়ত নিবেদন করি আমার প্রতিটি নিঃশ্বাস। ধীরে ধীরে বড়ো হই; হয়ে উঠি বাঙালি— সাতই মার্চের বিস্তীর্ণ করতলে আমি হয়ে উঠি এক ‘উন্নত শির’ বাঙালি। আমার বাঙালিত্বের ক্যানভাসে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এক স্থির, ধ্রুপদী অহঙ্কার-প্রদীপ।