এই লেখাটির ক্ষেত্রে আমার প্রথম প্রেরণা ও অনুসন্ধান ছিল গবেষক সাজিদ হোসেনের গবেষণাগ্রন্থ একাত্তরের যুদ্ধশিশু: কতটা ভালোবাসায় কতটা অবহেলায় বইটি। যুদ্ধশিশুদের ছবিগুলোও তাঁর গ্রন্থ থেকেই নেয়া।

ঘড়ির কাঁটাও মাঝে মাঝে পেছনে ঘুরে; সভ্যতার দীপ্র দুপুরে নামে মধ্যযুগীয় অন্ধকার। সে-ই অন্ধকারে রাজপথে নামে দানব, হুঙ্কারে আতঙ্কিত হয় চারদিক, নেমে আসে মৃত্যু-তুহিন এক প্রকট প্রলয়।

১৯৪৭ সালের পর আমরা কী পেয়েছি, সে বর্ণনা এতে নেই, কী পেতে পারতাম, তা-ও এখানে আলোচ্য নয়; তবে ১৯৪৭ সালের দ্বি-জাতিতত্ত্বের মতো একটি খোঁড়া ধারণাকে ভিত্তি করে যে বিভক্তির সৃষ্টি করা হয়েছিলো তা ছিলো যে কোনো যুক্তিতেই মারাত্মক- এটা এখন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হয় না। তাই পাকিস্তানের জন্ম কেবল একটি রাষ্ট্র হিসেবেই হয়নি, একই সাথে এই রাষ্ট্র ছিলো একটি দমন-পীড়ন আর নিপীড়নের কারখানা, যাতে ধর্মের কলে শোষণের চাকা ঘুরতো। তাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাঙালির জাতীয়তাবাদ উন্মেষের প্রতিটি আন্দোলনে বাঙালিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার গভীর ষড়যন্ত্র পাকিস্তান সরকার করেছে, এবং বলাই বাহুল্য, বাঙালি প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক অসীম সাহসিকতার সাথে সে লড়াই চালিয়ে গেছে, ষড়যন্ত্রের মুখে লাথি মেরে উঠে দাঁড়িয়েছে প্রিয়তম বাঙলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের জন্যে বাঙালি প্রস্তুতি নিতে থাকে অনেক আগে থেকেই। ৭ই মার্চের পরই আসলে শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ- সেদিনের রেসকোর্সই ছিলো ইতিহাসের এক প্রাণবন্ত ক্যানভাস। এরপরই শুরু হয় আন্দোলনের চূড়ান্ত স্রোত।

১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালিদের দেশব্যাপী আন্দোলনের দাবানলে বিচলিত হয়ে পড়ে পাকিস্তানি সামরিকগোষ্ঠী। তাৎক্ষণিকভাবে ভেঙ্গে দেয়া হয় মন্ত্রীসভা। ২২ ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের শীর্ষ জেনারেলরা মিলিত হয় এক জরুরী বৈঠকে, সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় ‘অপারেশন সার্চ লাইটের’। এই জঘন্যতম অভিযানের ধারণা নেয়া হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ভিয়েতনামের ‘মাইলাই ধ্বংসযজ্ঞ’ থেকে। সেই সভায় পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক রাষ্ট্রপতি জানোয়ার ইয়াহিয়া খান সদম্ভে ঘোষণা করে-

কিল থ্রি মিলিয়নস অব দ্যাম অ্যান্ড দ্যা রেস্ট উইল ইট আউট অফ আওয়ার হ্যান্ডস (সূত্র: ম্যাসাকার, রবার্ট পেইন [১৯৭২], পৃষ্ঠা-৫০)

বাঙালি জাতিসত্তা ধ্বংসের পরিকল্পনা

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর তাদের এদেশীয় দালাল- জামায়াত ইসলাম ও তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডে সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়েছিলো যৌন-সন্ত্রাস, ধর্ষণ আর নারী নির্যাতনের মতো বিভৎসতা। ইতিহাসের বিভিন্ন দলিল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সারা পৃথিবীতে যুদ্ধকালে আগ্রাসী সেনাবাহিনী কর্তৃক যতো দেশে যতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, তার প্রায় সবই ছিলো সুপরিকল্পিত এবং আগ্রাসী কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ নির্দেশে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যতম যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে যৌন-সন্ত্রাস প্রয়োগ করে আক্রান্ত মানুষদের ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্যে, আবার কোনো ক্ষেত্রে জাতিসত্তা ধ্বংসের উদ্দেশে পুরুষ নিধনের পাশাপাশি নারীর গর্ভে নিজ জাতির সন্তান জন্ম দিয়ে নূতন (শঙ্কর) জাতিধারা সৃষ্টির মাধ্যমে ‘এথনিং ক্লিনজিং’ করার জন্যে। বাঙলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। পাকিস্তানি সেনাচক্রের কল্পনায় ছিলো বাঙালি জাতিসত্তাকে নিশ্চিহ্ন বা ধ্বংস করে সেখানে নূতন এক শঙ্কর জাতির প্রবর্তন করা।

যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যানড প্যারেন্টহুড ফেডারেশনের ‘অ্যাবরশন প্রোগ্রাম পরিচালনায় সমস্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে ড. জেফরি ডেভিস তার ‘দি চেঞ্জিং ফেস অব জেনোসাইড- বাঙলাদেশ ১৯৭১-৭২’ শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন,

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশে সার্বিক পরিকল্পনায়, পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতি, যতো বেশি সংখ্যায় সম্ভব ততো বেশি, বিবাহিত বা অবিবাহিত বাঙালি নারীকে গর্ভবতী করার জন্যে ইসলামাবাদের নির্দেশ ছিলো। এর পেছনের মৌলিক যুক্তিটি ছিলো যে, এর মাধ্যমে বাঙালি জাতির অখন্ড জাতিসত্তা বিনষ্ট হবে.. ..। ওই বর্বর সিদ্ধান্তের আংশিক ভিত্তি ছিলো প্রচলিত একটা মুসলিম বিশ্বাসের ওপরেও; যেখানে মনে করা হয় যে, একজন উত্তম পুত্র সবার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে শুধুমাত্র নিজের পিতা (এক্ষেত্রে পাকিস্তানি পিতা) ছাড়া.. ..। (প্রতিবেদনের ২৯-৩১ পৃষ্ঠার অংশবিশেষের বঙ্গানুবাদ)

পরিকল্পনাটা ছিলো মোটামুটি এরকম। এক কোটির উপর সাধারণ মানুষকে ভারতে পালিয়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিলো। তাদের বেশির ভাগই ছিলো হিন্দু। (মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে) আরো সমসংখ্যক বাঙালিকে বিতাড়ন করাটা সে সময়ের প্রেক্ষিতে ছিলো একেবারেই সহজ। (মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে) ত্রিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করার অপচক্রান্তে ওই সংখ্যাকে অনায়াসে এক কোটিতে বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিলো। এই হিসেবে একাত্তরের সাত কোটি বাঙালির মাঝে বাকি থাকতো আর চার কোটি। ত্রিশ লক্ষ শহিদের অধিকাংশ পুরুষ হওয়ার প্রেক্ষিতে, তখনও বেঁচে থাকা চার কোটি মানুষের মাঝে সিংহভাগই হতেন নারী- এ ধারণা যুক্তিসংগত। এই তিন কোটি নারীকে ক্রমাগত ধর্ষণ করে গর্ভবতী করার ফলে জন্ম নিতো বাঙালি শিশুর পরিবর্তে ‘পাকি-বাঙালি’ শঙ্কর শিশু! সূচিত হতো নূতন জাতিসত্তা। ক্রমশ বিলীন হয়ে যেতো বাঙালি জাতিসত্তা। এই ছিলো মহা-পরিকল্পনা, যা ধারণ করে পাকিস্তানি বাহিনী ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা চালায়।

তবে এই জাতিসত্তা ধ্বংস করার চক্রান্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম দৃঢ়তায় ও সাহসিকতায় একেবারেই নস্যাৎ হয়, স্বাধীনতার সূর্য উঠে। তাই পরাজয়ের ঠিক আগের মুহূর্তে, জামাত-রাজাকার-আলবদর-আলশামস-ইসলামী ছাত্র সংঘ (যা বর্তমানে ইসলামী ছাত্র শিবির), এদের সাথে নিয়ে নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাঙালি জাতির ‘বুদ্ধি-সত্তা’ ধ্বংসের নীল নকশা করে পাকিস্তানি বাহিনী।

যুদ্ধশিশু: অরুণ আলোর অঞ্জলি

যুদ্ধকালে যৌন-সন্ত্রাসের মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুরাই যুদ্ধশিশু। দেশে দেশে আগ্রাসী আক্রমণের সময়ে (প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ) সংঘটিত পরিকল্পিত যৌন-সন্ত্রাসে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য যুদ্ধশিশু। এর একটা অন্তর্নিহিত অর্থও রয়েছে। এরা সবাই অসামরিক মায়ের গর্ভে বিদেশী, আগ্রাসী বা হানাদার সামরিক সেনার ঔড়সজাত সন্তান। পারস্পরিক সম্পর্কহীন এবং পারিবারিক বন্ধনহীন পরিবেশে ‘ইচ্ছার বিরুদ্ধে’ ‘ফোরসড ফর স্লিপিং উইথ দ্যা এনিমি’ এরকম জন্মদানকে ইতিহাসের একেবারে শুরু থেকেই মনে করা হতো চরমভাবে নিন্দার্হ, অযাচিত এবং অবাঞ্ছিত। কথাশিল্পী পার্ল এস বাক (জুন ২৬, ১৮৯২-মার্চ ৬, ১৯৭৩) এশিয়ায় মার্কিনি আগ্রাসনের ফলে বিশেষত ভিয়েতনামে মার্কিন ঔড়সজাত শিশুদেরকে অভিহিত করেছেন ‘আমেরাশিয়ান’ নামে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে নরওয়েতে এমনটাই ঘটেছে অগণিত সংখ্যায়। জার্মান পিতার ঔড়সে নরওয়েজীয় মায়ের গর্ভে জন্ম নেয়া এরকম এক শিশুই পরবর্তীকালে বিশ্ববিখ্যাত ‘অ্যাবা’ সঙ্গীত দলের গায়ক অ্যানি-ফ্রিড লিংস্ট্যাড। পার্ল এস বাক তাঁর দ্য প্রমিজ (১৯৪৩) গ্রন্থে লিখেছেন,

.. ..এর চেয়েও মর্মান্তিক হলো- যখন এটি ধর্ষণের চেয়ে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। অর্থাৎ এই অপরাধ যখন কোনো একজন সৈন্যের হতাশার ফলাফল হিসেবে বা যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

রোমান দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং পার্ল এস বাকের এই উদ্বৃতি স্মরণ করে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরে মাদার তেরেসা বলেছিলেন যে,

এরকম কারণে (যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ধর্ষণের সামরিক প্রয়োগ) গর্ভবতী হওয়া নারীদের গর্ভপাত না করাই উচিত। (সূত্র: সাচ অ্যা ভিশন অব দ্যা স্ট্রিট, ইলিন ইগ্যান, ১৯৮৫ বইয়ের ১৭৯ পৃষ্ঠা)

তবে এই বক্তব্যের জন্যে তাঁকে নানা সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এমনকি ২০০৭ সালেও টাইম ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যায় সে-ই সূত্রে মাদার তেরেসার সমালোচনা করা হয়েছে।

বিশেষভাবে সুবিদিত যুদ্ধশিশুর একটি দল হলো আমেরাশিয়ান। তুলনামূলকভাবে এই শিশুরা কিছুটা সৌভাগ্যবান কারণ, আইনত স্বীকৃত পরিচয় থাকার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে ভিসা ও ইমিগ্রেশন পাওয়া সহজলভ্য। তবে নিজ দেশের নিজ সমাজে তারা এখনও নিগৃহীত, নানা বৈষম্যের শিকার। প্রশান্ত মহাসাগরীয় কিছু কিছু দ্বীপে মার্কিন ঔড়সজাত স্থানীয় নারীদের গর্ভজাত শিশুদের ‘মেলেনি’ বলে অভিহিত করা হয়। শব্দটি আসলে মেরিন শব্দের স্থানীয় উচ্চারিত রূপ। এছাড়াও জানা যায় হাইতিতে শুধুমাত্র স্বৈরাচার টিকিয়ে রাখার জন্যে ধর্ষণকে রাজনৈতিক আগ্রাসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পিটার গর্ডন ও কেট ক্রেহান রচিত ‘ডাইয়িং অব স্যাডনেস’ শীর্ষক ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত ইউএনডিপি’র প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১৯৯২ সালে শুরু হওয়া যুদ্ধে বসনিয়ায় ২০,০০০ থেকে ৫০,০০০ মুসলিম নারী ধর্ষণের শিকার হয়। এসব নারীদের অনেককেই তথাকথিত ধর্ষণ-ক্যাম্পে রেখে জোরপূর্বক অন্তঃসত্ত্বা করে সার্বীয় শিশু জন্মদানে বাধ্য করা হয়।

তবে ‘যুদ্ধশিশু’র একটি চমকপ্রদ সংজ্ঞা অর্থনীতিতে দেয়া আছে। অর্থনীতির হিসাবপত্রে ওয়্যার বেবী বা যুদ্ধশিশু মানে হলো এমন এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যার শেয়ারের মূল্য বেড়ে গেছে যুদ্ধকালে; প্রায়শ এসব প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে সামরিক ঠিকাদার। আবার যুদ্ধশিশু শব্দটি যুদ্ধকালে আগ্রাসনের মাঝে নানাবিধ ঝামেলার মুখোমুখি হওয়া বা পতিত হওয়া শিল্পকেও নির্দেশ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্যে রাসায়নিক এবং বিমান শিল্পসমূহ এরকম আপদকালীন সময়ে ‘যুদ্ধশিশু’ হিসেবে সরকারের কাছ থেকে বিপুল সাহায্য সমর্থন পেয়ে থাকে। (সূত্র: রিথিংকিং দ্যা ইকোনোমিক্স অব ওয়্যার, সিন্থিয়া জে আরনসন, উড্রো উইলসন সেন্টার প্রেস থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা: ৯৭ এর অংশবিশেষের অনুবাদ)

বাঙলাদেশের যুদ্ধশিশু কিংবা রাত্রির মতো হৃদয়

বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের দোসর মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী রাজাকার-আলবদর, আলশামস এদেশের অগণিত নারীর উপর চালিয়েছে নির্মম পাশবিক যৌন-অত্যাচার। এর সঠিক সংখ্যা নিরূপণ যদিও সম্ভব হয়নি, কারণ যুদ্ধকালীন সময়ের বাস্তবতায় তা প্রায় অসম্ভব; তার পরেও গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করে মার্কিন গবেষক সুসান ব্রাউনমিলার বলেন, এই সংখ্যাটি প্রায় চার লক্ষ। লন্ডনে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যানড প্যারেন্টহুড ফেডারেশন (আইপিপিএফ) এর জরিপ মতে এই সংখ্যাটি ২ লক্ষ। যুদ্ধশিশু সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিতো অস্ট্রেলিয় চিকিৎসক ড. জেফরি ডেভিস দাবি করেছিলেন যে, এই সংখ্যাটি আরও বেশি। কতোজন ধর্ষিত নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন এবং সন্তান প্রসব করেছিলেন, তা অনির্দিষ্ট। সরকারি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে ৩ লক্ষ। তবে এই সংখ্যা নিরূপণের পন্থাটি খুব সরল ছিলো না। ড. ডেভিসের মতে, ২ লক্ষ নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলো। কিন্তু সেটা ছিলো তাঁর ধারণা, কোনো গবেষণালব্ধ উপাত্ত নয়।

অন্যদিকে হামুদুর রহমান কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী পাকিস্তানি সূত্র দাবি করেছিলো যে, ধর্ষিতার সংখ্যা ‘অনেক কম’। তবে লক্ষ্যণীয় যে, তারা ‘পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক’ ধর্ষণের দায় সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেনি। অথচ স্বাধীন রাষ্ট্রে সুবিধাভোগ করা অনেকেই এ বিষয়ে কথা হলে জেগে ঘুমানো ভান করে!

মূল উর্দু ভাষায় হামুদুর রহমান কমিশনের প্রতিবেদনের কয়েকটি পৃষ্ঠা।

যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের সংবাদপত্রের বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বিচারপতি কে এম সোবহান (চেয়ারপার্সন, নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র), সিস্টার মার্গারেট মেরী (সুপেরিয়র, মিশনারিজ অব চ্যারিটি), ডক্টর জেফরি ডেভিস, আইপিপিএফ ব্যক্তিবর্গ যেমন ওডার্ট ভন শুলজ প্রমুখ প্রকাশ করেছিলেন যে, ২৩ হাজার গর্ভপাত করা হয়েছিলো ঢাকার বিভিন্ন ক্লিনিকে। সেসব ক্লিনিকের পরিচালনায় ছিলেন ব্রিটিশ, মার্কিন এবং অস্ট্রেলিয় চিকিৎসকগণ। সহযোগিতায় ছিলেন বাঙালি চিকিৎসকগণ। গুরুত্বের প্রেক্ষিতে এটাই ছিলো ১৯৭২ সালের গোড়াতে পাওয়া গর্ভপাত সম্পর্কিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য। সে সময়ই ঢাকায় বিদেশী চিকিৎসকগণ স্থাপন করেন বেশ কয়েকটি গর্ভপাত বা প্রসবকেন্দ্র, যা সেবা সদন নামে পরিচিতি পায়।

আগেই উল্লেখ করেছি, যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিবেশে যুদ্ধশিশুর সংখ্যা নিরূপণ করাটা ছিলো অবাস্তব। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বাইশটি সেবা সদনে তিনশ থেকে চারশ শিশুর জন্ম হয়েছিলো। কানাডীয় ইউনিসেফ কমিটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সে সময়ে অধিকৃত এবং মুক্ত বাঙলাদেশ ভ্রমণ করেছিলেন। এখানে এসে আলোচনা করেছিলেন লীগ অব রেডক্রস সোসাইটি এবং ইউনিসেফ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে। পরে অটোয়ায় ফিরে গিয়ে সদর দপ্তরে অবহিত করেন যে, যুদ্ধশিশুর নিরূপিত সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। ১৯৭২ সালে জন্মানো যুদ্ধশিশুদের সম্পর্কে এ পর্যন্ত প্রণিধানকৃত সংখ্যা হিসেবে সর্বনিম্ন ১০ হাজার এবং সর্বোচ্চ ২৫ হাজার।

২০০৫ সালের জুনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইতিহাস শাখা কর্তৃক, ১৯৬১ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সময়কালে দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন নীতির উপরে দুইদিনব্যাপী এক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শর্মিলা বসু মিথ্যা তথ্য ও ভুল গবেষণার ওপর ভিত্তি করে আষ্ফালন করে বলে, বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধাহত এবং ধর্ষিতার সংখ্যা রাজনৈতিক কারণে বাড়িয়ে বলা হয়েছে।

১৯৭১ সালে বাঙলাদেশে সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞ ও ধর্ষণতাণ্ডব শেষে ডিসেম্বরে মিত্রবাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছিলো ৯০,৩৬৮ জন পাকিস্তানি পিশাচ সেনাবাহিনী। এর মধ্যে ৫৪,০০০ ছিলো নিয়মিত এবং ২২,০০০ আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য। অতএব নব্বই হাজার সেনা ২ থেকে ৪ লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করেছিলো। এ নিয়ে যারা নানা সন্দেহ পোষণ করে তাদের বলতে চাই, পরিকল্পিত জাতিসত্তা-ধ্বংসে রুয়ান্ডায় হুটু মিলিশিয়া বাহিনী ২.৫ থেকে ৫ লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করেছিলো মাত্র ১০০ দিনে!

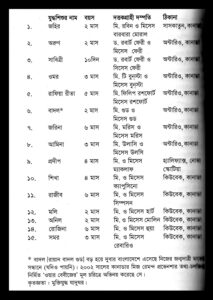

বাঙলাদেশের যুদ্ধশিশু সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

বাঙলাদেশের যুদ্ধশিশু সম্বন্ধে জানা যায় বেশ কম; কারণ ইতিহাসের সঠিক সময়ের সঠিক আখ্যানটি নিয়ে কাজ করার সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যে অনুপস্থিত। তবে যুদ্ধশিশু সম্পর্কে সারা পৃথিবী জুড়ে যে গবেষণা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো সুসান ব্রাউনমিলার অ্যান্থনির (জন্ম: ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৯৩৫) গবেষণা গ্রস্থ-নিবন্ধগুলো। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সাড়া জাগানো গ্রন্থ অ্যাগেইনস্ট আওয়ার উইল: ম্যান, উইম্যান অ্যান্ড রেপ। সাইমন এন্ড শুস্টার নামের প্রকাশনী থেকে বের হয় এই গ্রন্থটি। আজ পর্যন্ত ১৬ টি বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে এটি। বইটির কাজ যখন শুরু হয়- তখন বাঙলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, অর্থাৎ এটি ১৯৭১ সালের ঘটনা। সম্ভবত সে কারণেই বইটির একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী এবং তার আদলে যুদ্ধশিশু সম্বন্ধে আলোচনা। বইটির কিছু অংশের অনুবাদ এখানে তুলে ধরছি-

.. ..ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যানড প্যারেন্টহুড আবিষ্কার করে যে, স্ত্রী রোগের সংক্রামণের মাত্রা ব্যাপক। একজন অস্ট্রেলিয় চিকিৎসক নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন. “পরীক্ষা করে প্রায় প্রতিটি ধর্ষিতারই যৌনরোগ পাওয়া গেছে”।

সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদটি ছিলো গর্ভধারণ। সন্তান-সম্ভবা ধর্ষিতার সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ করা না গেলেও ২৫,০০০ জন ছিলো একটি গ্রহণযোগ্য সংখ্যা। ধর্ষিতা অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের মনোভাবটি ছিলো কল্পনাতীত। সামান্য অংশই বাচ্চা ধারণ করতে আগ্রহী ছিলো। প্রায় জন্মদানের পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া মেয়েরা অনাগত বাচ্চার ভবিষ্যত নিয়ে সামান্যই আগ্রহ প্রকাশ করতো। জোরপূর্বক ধর্ষণের ফসল হিসেবে বাচ্চাদের ভীতিকর আবির্ভাব উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনায়াসে অনুমেয় যে, বাঙলাদেশে ফরসা রঙের পাঞ্জবি বৈশিষ্ট্যের জারজ সন্তানেরা কখনোই বাঙালি সংস্কৃতিতে গৃহীত হবে না- এমনকি তাদের মায়েরাও না।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষণের বিষয়টি ১৯৭১ সালের পরে, ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপরে বীরাঙ্গনারা রাষ্ট্রীয় বক্তব্যে লাভ করে ‘দুই লক্ষ মা ও বোন’ প্রতীক। ১৯৭৫ সালের পর তাঁরা হারিয়ে যান রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থেকে। যদিও সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং চলচ্চিত্রে তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত ছিলো ৭০ থেকে ৯০ দশক পর্যন্ত। জনসাধারণের আলোচনায় পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক যৌন-সন্ত্রাসের ইতিহাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে ২৭ মার্চ, ১৯৯২ তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের প্রথম পাতায় এবং ২৮ মার্চ, ১৯৯২ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের প্রথম পাতায়, গণ-আদালতে তিনজন বীরাঙ্গনার প্রকাশিত ছবির মাধ্যমে।

গীতা আমার বোন, ওকে ফিরিয়ে দাও

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধশিশুদের দত্তক নেবার জন্যে আন্তর্জাতিক দত্তকায়নে আগ্রহী কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, সুইডেনসহ কয়েকটি দেশে দত্তক হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো। এর প্রথম প্রবাহে বেশ কিছু শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয় অস্ট্রেলিয়ায়। এখন তারা বড়ো হয়েছে। তাঁদেরই একজন গীতা বাওয়ার্স। বন্ধুরা বলতো- সে দেখতে ভারতীয় উপমহাদেশের নারীদের মতো। গীতাকে দত্তক দেয়া হয় ১৯৭৬ সালে।

তাঁকে পাওয়া গিয়েছিলো ঢাকার রাস্তায়। ক্ষুধার্ত, শারীরিক প্রহারে জর্জরিত এবং মৃতপ্রায় গীতাকে নেয়া হয়েছিলো মাদার তেরেসার হোমে। বড়ো হয়ে এখন সে তার শরীরের রহস্যময় ক্ষতচিহ্ন দেখে চমকে উঠে। সে জানে না কে তাঁর মা। তাঁর জন্মদিনের তারিখ নথিতে পাওয়া যায়, ২৮ মার্চ। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, যদিও তাঁর বয়স ৩৭- কিন্তু আসলে তা আরো বেশি, কতো বেশি, তা জানে না কেউ। গীতার বেশ স্পষ্ট স্মৃতিতে ভাসে শৈশবের একটি দৃশ্য। কেউ একজন তাঁর মাথাটা ধরে তাঁকে ডুবিয়ে দিচ্ছে পানিতে। ২০০১ সালের ২৪ অক্টোবর প্রকাশিত দত্তকায়নের উপর একটি বই- দ্যা কালার অব ডিফারেন্স- জার্নিজ ইন ট্রান্সরেশিয়াল অ্যাডাপশন এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা লিখেছেন উপরোক্ত কথাগুলো।

বইটির ২৭টি ব্যক্তিগত কাহিনীর মধ্যে টুকরো এই স্মৃতি সবচেয়ে বেদনাদায়ক অনুচ্ছেদগুলোর একটি। গীতা বড়ো হয়েছে সিডনীতে এবং তাঁর চারপাশে ছিলো এশীয় নানা জিনিসপত্র। তাঁকে দত্তক নেয়া মা প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন ব্যবসায়ী, তাই তাঁর কাছে ভারতীয় অনেক জিনিসও ছিলো। সেগুলো দিয়ে তিনি তাঁর দত্তক নেয়া সন্তানের জন্যে ঘর সাজালেন। শুধু তাই নয়; বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ এতোটাই যে- সেখানে বাঙালি রান্নাও করা হতো।

গীতা বাঙলাদেশ সম্বন্ধে কী ভাবে, আমি জানি না। তবে সিডনীর এক সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশ হওয়া টাইম ম্যাগাজিনের সাংবাদিক আলিসা মনোজের কম্পাইলেশন অব টেন ডিকেইড রাইটিংস এ বলা হয়-

.. ..তাদের (যুদ্ধশিশুদের) মাঝে প্রকৃত জন্ম-প্রত্যাখ্যানের সংস্কৃতি খুব প্রবল (পৃষ্ঠা ২০৫ থেকে অনূদিত)

তবে এ কথা সব যুদ্ধশিশুদের বেলায় হয়তো প্রযোজ্য না।

বাংলাদেশে যুদ্ধশিশু নিয়ে খুব বেশি কাজ আজও হয়নি। তবে এ নিয়ে কাজ হওয়া খুব জরুরি।

তথ্যসূত্র

১। অ্যাগেইনস্ট আওয়ার উইল: ম্যান, উইম্যান অ্যান্ড রেপ। সুসান ব্রাউনমিলার

২। স্পেকটার্স অ্যান্ড ইউটোপিয়া: সেক্সুয়্যাল ভায়োলেন্স অ্যান্ড পাবলিক মেমোরিজ অ্যান্ড দ্যা বাঙলাদেশ ওয়ার অব ১৯৭১। নয়নিকা মুখোপাধ্যায়।

৩। একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি। সম্পাদনা: শাহরিয়ার কবির।

৪। রিফ্লেক্টিং ম্যান অ্যাট টুআইস। ক্ল্যাইন, শ্যালি এন্ড ড্যাল স্পেন্ডার।

৫। সেক্সুয়্যাল বিহেভিয়্যার অব হিউম্যান মেল (প্রথম খন্ড)। নাইসি, মার্টি।

৬। একাত্তরের প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ। সম্পাদনা: নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা।

৭। দ্যা সোশ্যাল রিলেশন অব দ্যা সেক্সেস। জোন কেলি (শুধুমাত্র প্রি-ফেইস অংশটুকু)

৮। বাঙলাদেশ ডকুমেন্টস (ভলিউম টু)। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

৯। থিওরি এন্ড প্রবলেমস অব সোশ্যাল সাইকোলজি। ডেভিড ক্র্যাচ।