এক

আকাশের দিকে তাকালে ‘সাঙান গগনে ঘোর ঘনঘটা’র কথাই মনে হয়। এ যে আষাঢ় মাস, বর্ষা ঋতু- সে আর পঞ্জিকার পাতা খুলে বলতে হয় না। প্রকৃতিই সময়ের দর্পন হয়ে দেখা দেয়। বর্ষা বাঙালির প্রাণের ঋতু- অনেকভাবেই ভেবেছি কথাটা; সত্যিই এ ঋতু আমাদের ফসলের ঋতু, রবীন্দ্রনাথের ঋতু, পদাবলীর ঋতু আর অবশ্যই কালিদাসের ঋতু। নানা বাঁকে বর্ষা আসে প্রকৃতির নানা কথা নিয়ে, মনের অলিন্দে ঘুরপাক খায়- কী যেনো কী অতীত কথা মনের সেলুলয়েডে ভেসে উঠে; হদিস পাই না। হয়তো সকল ব্যাথার সকল ছবি মনের আয়নায় ধরা দেয় না। এ তো মনেরই রসায়ন, আমার কী!

তবুও বর্ষা আসলে আমার চোখে আরেকটি দৃশ্য বেশ ভেসে উঠে। একাত্তর সালের সঙ্গে আমার পরিচয় বই-পুস্তক, চলচ্চিত্র আর গানের মাধ্যমে। এ হলো প্রথম পরিচয়; প্রথম দর্শনেই ভালোবাসার মতো। তারপর ভালোবাসতে বাসতে ফতুর হয়ে যাবার আগে হঠাৎই চোখে পড়লো একাত্তর নিয়ে চিত্রকর্ম- তখন আমি আঠারো পেরোনো যৌবনের শরাব হাতে এদিক ওদিক উঁকি দিয়ে বেড়াই। কিন্তু এসব বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; আমার উদ্দেশ্য- বর্ষা এলে একাত্তরের একটা ছবি আমার চোখে ভেসে উঠে। ছবিটা মৌলিক- তাই তার বর্ণনাও নির্মোহ। মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর যে কয়টি চলচ্চিত্র বা প্রামাণ্যচিত্র দেখেছি- তার বেশ কয়েকটিতে শরণার্থী শিবিরের যে দৃশ্য দেখানো হয়েছে- তাতে বৃষ্টির রূপ ধরা পড়েছে। বর্ষা আর বৃষ্টির বান মাথায় নিয়ে জীবনের বাঁচাতে চলছে মানুষ সীমান্তে। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। শরণার্থী শিবিরে জল-কাদায় যে ভয়ানক পরিস্থিতির দৃশ্য আমি আলোকচিত্র আর চলচ্চিত্রে দেখেছি- তা যেনো বর্ষার আরেকটি রূপই আমার সামনে এনে দেয়। জানি, বর্ষার এই সমস্যাটি বর্ণনার জন্য একাত্তরের প্রসঙ্গটি না আনলেও চলতো। নাগরিক জলাবদ্ধতা এখন আমাদের এমন এক জায়গায় এনে উপস্থিত করেছে যে, নগরবাসীর যে কেউ এ বিষয়টি বুঝতে পারেন।

তবুও একাত্তরের প্রসঙ্গটি টানার একটি কারণ আছে। কারণটি হলো, একাত্তর সালে পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্র আর অন্যায় আচরণের ফলে বাঙালি নারী-পুরুষসহ সর্বস্তরের জনসাধারণকে কী দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হয়েছে এবং সেই জীবনকে ধারণ করতে না পেরে কেবল প্রকৃতির কাছে নিরন্তর অসহায় হয়ে (গুলি কিংবা বেয়নেটের আঘাতে নয়) মৃত্যুবরণ করেছে কতো মানুষ- তার একটি হৃদয়বিদারক তুলনা তুলে ধরেছিলেন একজন মানুষ। তাঁর একটি বক্তৃতায় তিনি এ বিষয়ে সাবলীল একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন ১৯৯০ সালে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী স্মৃতিপদক গ্রহণ অনুষ্ঠানে এসে তিনি সেই বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। এর কোনো লিখিত রূপ আছে কিনা আমি জানি না, কারণ তাঁর রচনাবলীতে এ নিবন্ধটি খুঁজে পাইনি।

তাঁকে নিয়ে লেখার এই একটি কারণ- মুক্তিযুদ্ধের এমন একটি দিক, তিনি ছাড়া আর কেউ ব্যাখ্যা করেছিলেন কিনা- আমার জানা নেই। আর একটি কারণ হলো ১৮ জুন, ২০০২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। যিনি প্রাতঃস্মরণীয়, তাঁকে স্মরণ করতে আমাদের দিবসের দরকার হয় কিনা! হায়রে, এখনো সংকীর্ণ বাতাবরণেই জীবন কাটাচ্ছি।

দুই

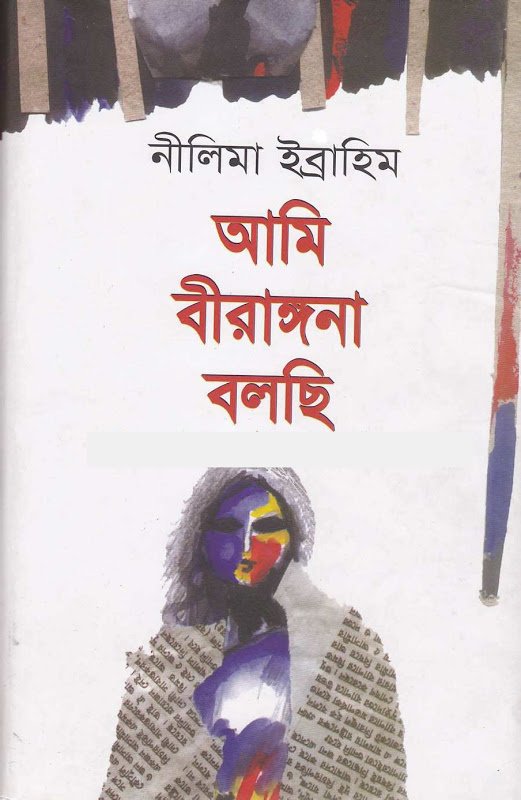

তিনি নীলিমা ইব্রাহিম। অনেকেই তাঁকে চেনেন ড. নীলিমা ইব্রাহিম নামে। তবে যতোদূর জানি, তিনি নিজের নামের সাথে ‘ডক্টর’ কথাটা যোগ করতে চাইতেন না। তাঁর অনেক শিক্ষার্থীর লেখায় পড়েছি কথাটা। তিনি নীলিমা ইব্রাহিম নামেই পরিচিত ছিলেন সবার মাঝে- একেবারে আকাশের নীলিমার মতোই।

১৯২১ সালের ১১ অক্টোবর খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার মূলঘর গ্রামের জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। মা কুসুমকুমারী সামাজিক কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন। মহিলা সমিতির কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন এবং এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের আয় বৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। বাবা প্রফুল্ল কুমার রায় বাহাদুর উকিল ছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে রাজনীতিবিদদের প্রতি অহেতুক হয়রানিমূলক মামলা প্রদান করা হতো। কোর্টের উকিলরা সাধারণত তা নিতে চাইতো না। কিন্তু প্রফুল্ল কুমার রায় বাহাদুর তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতেন। সরকারের অনৈতিক আর অন্যায় কাজের বিরোধিতা করতেন। ফলে নানা সময়ে পুলিশ আসতো ঘর তালাশ করতে। নীলিমা ইব্রাহিমের মা আর পিসি মা মিলে সব কাগজপত্র লুকিয়ে রাখতেন। তাঁর বাবার কাকা নগেন্দ্রনাথ সেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকায় বহুবার জেল খেটেছেন। মামা অনুজা সেনগুপ্ত ট্রেগার্টকে মারতে গিয়ে ধরা পড়ার পূর্বক্ষণে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মাহুতি দেন এবং আরেক মামা বোমা বানাতে গিয়ে ধরা পড়েন। ইংরেজ সরকার তাঁর হাতের সবগুলো আঙুল ইলেকট্রিক শকে জোড়া লাগিয়ে দেন যা দিয়ে কোনো কাজ করতে পারতেন না। এরকম রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই বেড়ে ওঠেন নীলিমা ইব্রাহিম। দুই ভাই সাত বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়।

পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারেই। তারপর পাঠশালা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ভর্তি হলেন খুলনা করোনেশন গার্লস হাই স্কুলে। এই বিদ্যালয় থেকেই ১৯৩৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশের পর ভর্তি হন কোলকাতার বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া কলেজে (বর্তমানে ভিক্টোরিয়া ইনিস্টিটিউশন)। সেখান থেকেই ১৯৩৭ সালে আই. এ পাশ করেন। এরপরই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন অর্থনীতি বিভাগে। এরপর ১৯৪০ সালে অর্থনীতি বিভাগ থেকে অনার্স সম্পন্ন করেন। একই বছর তিনি অর্থনীতি বিষয়ে এম,এ ক্লাশে ভর্তি হন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে এম এ পরীক্ষার আগে মায়ের অসুস্থতার জন্যে বাড়ি ফিরে আসেন এবং মাকে নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শে হাওয়া বদল করতে যান এবং নিবিষ্ট মনে মায়ের সেবা করেন। ফলে এম. এ পরীক্ষা দিতে অস্বীকৃতি জানান। অর্থনীতিতে এম.এ. পড়া আর শেষ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। শেষ পর্যন্ত স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি. টি সম্পন্ন করেন। কিন্তু এম.এ পাশের অদম্য ইচ্ছাটা মনে ধরে রেখেছিলেন। এরপর বন্ধু-বান্ধব আর শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে ১৯৪৩ সালে তিনি বাঙলায় ভর্তি হন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার অবশ্য এম. এ. ডিগ্রী অর্জন করতে আর কোনো সমস্যা হলো না এবং প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধান তখন রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র। তাঁর কাছে রিসার্চ স্কলারশিপের আবেদন জানান। কিন্তু তিনি জানান, মাত্র একটি স্কলারশিপ রয়েছে এবং সেটি পেয়েছেন হরপ্রসাদ মিত্র। তাঁর শেষ হলে পরে দেয়া হবে। কিন্তু নীলিমা ইব্রাহিম মানলেন না। তিনি গেলেন উপাচার্য শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। সেখানেই শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের সাথে দেখা হয়। শেরে বাংলা তাঁর আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হন এবং স্কলারশিপের বন্দোবস্ত করেন। ১৯৪৫ সালে নারীদের মধ্যে প্রথম তিনিই ‘বিহারীলাল মিত্র গবেষণা’ বৃত্তি অর্জন করেন। তবে অভিসন্দর্ভ শেষ হবার আগেই তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই ফিরে আসেন বাড়িতে। পরে বাবার অনুমতি নিয়ে কোলকাতার লরেটো কনভেন্টে পঁচাত্তর টাকা মাইনেতে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন।

১৯৪৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৮৭২ (১৮৭২ সালের দি স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট-এর আওতায় এখনো বিয়ে রেজিস্ট্রি হচ্ছে। আইনটি বাঙলাদেশের জনগণের জন্য কার্যকর হয় ১৯৭৩ সালে। এ আইনের আওতায় সরকারের আইন মন্ত্রণালয় ম্যারেজ রেজিস্টার হিসেবে নগরের পাটুয়াটুলির শরৎচন্দ্র ব্রাহ্ম প্রচারক নিবাসের আচার্য ও ট্রাস্টি রেভা-প্রাণেশ সমাদ্দারকে নিয়োগ দেয়। দেশে তিনিই একমাত্র রেজিস্টার। তাঁর বাড়িটিই রেজিস্ট্রি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে) এর অধীনে নিজ পছন্দে ডা. ইব্রাহীমের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৪৬ সালে চলে আসেন ঢাকায়। জীবনসঙ্গী ডা. ইব্রাহিম সেনাবাহিনীর চাকুরি ছেড়ে দিয়ে মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন। পরবর্তীতে বরিশালে বদলি হয়ে যান। নীলিমা ইব্রাহিমও চলে আসেন বরিশাল। একসময় বরিশাল সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে কবি সুফিয়া কামাল, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খান, গোলাম মোস্তাফাসহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সেই সম্মেলনে নীলিমা ইব্রাহিম সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন; তাঁর বক্তব্য শুনে প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ মুগ্ধ হয়ে যান। তিনিই তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জেনকিন্সের সহযোগিতায় নীলিমা ইব্রাহিম রিসার্চ স্কলার হিসেবে চাকুরিতে যোগদানের ব্যবস্থা করে দেন। তার কিছুদিন পর নীলিমা ইব্রাহিম সহকারি অধ্যাপক হিসেবে বাঙলা বিভাগে যোগ দেন। এক নাগাড়ে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৯ সালে ড. শশীভূষণ দাশগুপ্তের তত্তবাবধানে বাঙলা নাটকে সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অফিসারদের জন্য ক্লাব গঠন করেন। ১৯৬০ সালে ক্লাবের নির্বাচনে জয়ী হন তিনি। ষাটের দশকে ক্যাম্পাসের বাড়িতে তৎকালীন ছাত্রনেতা আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ আসতেন। তাঁদের সাথে সন্তানসুলভ সম্পর্ক স্থাপন হওয়ায় তাঁরা বিভিন্ন সময়ে আশ্রয় নিতেন। সেই থেকেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সাথে পরিচিতি লাভ এবং তাঁর নেতৃত্বে আস্থা সৃষ্টি হয়।

তিন

১৯৬৯ সালের গণ-অভুত্থানে নীলিমা ইব্রাহিম সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। সে সময়ে প্রতিদিনের আন্দোলনের খবরা-খবর নিয়ে ছাত্র নেতারা তাঁর বাড়িতে আসতেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা রাতের পর রাত তাঁর বৈঠকখানায় বসে আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তথাকথিত আগরতলা ‘ষড়যন্ত্র’ মামলার সময় গোয়েন্দারা প্রায়ই তাঁকে নানা ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতো এবং মানসিক হয়রানি করতো। এমনও হয়েছে গোয়েন্দাদের নানা রকম নির্যাতনে তাঁকে ঘরছাড়া থাকতে হয়েছে অনেকদিন। তবুও তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো আপোষ করেননি।

১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের সময় তৎকালীন উপাচার্য নীলিমা ইব্রাহিমকে ডেকে পাঠান শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে প্রশ্রয় দেয়ার অভিযোগে। আরও অনেক প্রগতিশীল শিক্ষককেও ডেকে পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড. এনামুল হক, ড. আবু মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, ড. মনিরুজ্জামানসহ আরও বারো-তেরো জন শিক্ষককে। তাঁদের নানা রকম ওয়ার্নিংসহ চিঠি দেয়া হয়।

১৯৭১ সাল। বাঙালির ইতিহাসের জন্য এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি যে সাহসিকতা আর দুর্বার চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছে- তার কিংবদন্তীতুল্য, তুলনারহিত। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে নীলিমা ইব্রাহীম সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাজউদ্দিন আহমদ ও শেখ ফজলুল হক মণির চিঠি আসতো তাঁর কাছে। সে অনুযায়ী কাজ করতেন তিনি।

পাকিস্তানি সেনারা একাত্তরে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছিলো, এ ছিলো এক সর্বসংহারী যুদ্ধ; তারা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, ধর্ষণ করেছে, লুণ্ঠন আর অগ্নিসংযোগ করেছে, একের পর এক গ্রাম-বন্দর-নগরে ধ্বংসের তা–ব চালিয়েছে। উল্লেখ্য, বেলুচ রেজিমেন্টের প্রথম আক্রমণেই ২৫ মার্চ রাতে পিলখানায় প্রায় ৮০০ বাঙালি খুন হয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারীর অবদান কতোটুকু স্বীকার করেছি আমরা?

বাঙলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ : দলিলপত্রের অষ্টম খণ্ডটিতে চোখ রাখুন। মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের সামান্য একখণ্ড চিত্র ছিলো সেখানে। ১৬টি খণ্ডের মধ্যে মাত্র একটিতে নারীর অবদানের কথা লিখে কি আমরা দাবি করতে পারি, মুক্তিযুদ্ধে নারীরা কতো বড়ো ভূমিকা পালন করেছিলো? ২৫ মার্চ রাতে মেয়েদের হল থেকে যাঁরা অপহৃত হয়েছিলেন, তাঁদের কোনো খোঁজ কি রাষ্ট্র নিয়েছে? বর্তমান গবেষণার ধারণাটি আমাদের দেশে দুর্বল। মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের ওপর বড়ো কোনো গবেষণা চোখে পড়ে না। তারপরেও বেশ কয়েকটি গবেষণা বই দেখেছি- তবে সবগুলোতে একই সুরের ভিন্ন কথন বলে মনে হয়েছে; পূর্ণাঙ্গতা নজরে আসেনি। হয়তো আসবে- এই গবেষণাকর্মগুলোর হাত ধরেই হয়তো আসবে নূতন সময়ের পরিপূর্ণ গবেষণা। কাগজের খবর পড়ে বা ছবি দেখে কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের ওপর আলো ফেলার চেষ্টা করেন! কিন্তু বই বা কাগজের পাতায় বাস্তবতার কতোটুকু প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব? যেমন অষ্টম খণ্ডে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সুইপারের জবানবন্দিটি ছাপা হয়েছে। এই একটি লেখাই প্রকাশ করে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ দেশে নারীর ওপর যে নির্যাতন হয়েছিলো, তা কতোটা ভয়ংকর। সুইপার রাবেয়া খাতুনের সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিলো ১৯৭৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। রাবেয়া খাতুন বলছেন,

এক পাঞ্জাবি কুকুর, কুকুরের মতোই আমার ওপর চড়াও হয়ে আমাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করেছিল।

রাবেয়া খাতুন লাখ লাখ নারীর একজন। রাবেয়া ড্রেন পরিষ্কার করতে করতে সব দেখলেন। আমরা বেগম রাবেয়ার কথা জানলাম। কিন্তু ওই নারীদের খোঁজ নেওয়ার কোনো চেষ্টা করেছি? ওই মেয়েগুলো কাদের? তাদের মা-বাবারা কোথায়? এখনো বেঁচে আছেন তাঁরা? একাত্তরের শহিদ নারীদের কথা কি আমাদের মনে পড়ে? আমরা আজ আর তাঁদের কথা মনে করি না।

কিন্তু নীলিমা ইব্রাহীম মনে করেছিলেন- কেবল মনেই করেননি, বুঝতে পেরেছিলেন এ জাতি আত্মবিস্মৃত জাতি। তাই তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা আর একাত্তরে নারীর মর্মগাথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর সাহিত্যে।

চার

দেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু বীরাঙ্গনাদের জন্য পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। নীলিমা ইব্রাহিম সে বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাসন্তী গুহঠাকুরতা, নূরজাহান মুরশিদ, রাজিয়া বেগম, মমতাজ বেগম, নওসবা শরীফ। অনেক বীরাঙ্গনাকে ধানমণ্ডিতে পুনর্বাসিত করা হয়। সেখানে তাঁদের মেডিক্যাল সাহায্য দেয়া হতো। সেই কেন্দ্র থেকে প্রায় দুইশত শিশুকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে মিসেস টি নিয়েলসনের একটি সাক্ষাৎকারের কথা। যে সাক্ষাৎকারটি আগরতলার রবীন্দ্র সেনগুপ্তের সহযোগিতায় দুলাল ঘোষ সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এটি নীলিমা ইব্রাহিম এটি প্রকাশ করেন। সেখানে বলা হয়

যে চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে পাকিস্তানি সেনার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, একদিন তিনি এলেন। সব কিছু জেনেও আমি তার পা জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, ‘কাকাবাবু, আমাকে বাবার কাছে রেখে আসুন। ছোট্টবেলা থেকে আপনি আমাকে চেনেন। আপনার মেয়ে সুলতানার সঙ্গে আমি একসঙ্গে খেলাধুলা করেছি, স্কুলে পড়েছি। আমাকে দয়া করুন’।

উনি পা ঝাড়া দিয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

…প্রথমে আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করে একজন বাঙালি। আমি বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম।

…আমাদের শাড়ি পরতে বা দোপাট্টা ব্যবহার করতে দেয়া হত না। কোন ক্যাম্পে নাকি কোন একটা মেয়ে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

…প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে সব রমণী মাতৃভূমির জন্য তাদের সতীত্ব, নারীত্ব হারিয়েছে তিনি তাদের বীরাঙ্গনা আখ্যায় ভূষিত করেছেন। অন্তরের শ্রদ্ধা জানালাম সেই মহানায়কের উদ্দেশ্যে। আমি বীরাঙ্গনা, এতো বড় সম্মান আমি পেয়েছি। আমি ধন্য কিন্তু চোখের জল কেনো জানি না বাঁধা মানতে চায় না।

বাবাকে দেখবার জন্য, তাদের খবর নেবার জন্য অস্থির হয়ে গেছি। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য এমন কাউকে দেখি না যাঁকে অনুরোধ করা যায়। শেষে পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যনির্বাহি অফিসার মোসফেকা মাহমুদকে বাবার ঠিকানা দিলাম। পথের দিকে তাকিয়ে থাকি, যেনো খবর পেয়েই বাবা ছুটে আসবেন। কিন্তু না দিন গড়িয়ে সপ্তাহ গেল। খবর পেলাম বাড়িঘর ভেঙ্গে গেছে সে সব মেরামত করা নিয়ে বাবা ব্যস্ত, আসবেন কয়েক দিনের মধ্যে। শুধু উচ্চারণ করলাম,‘বাবা তুমিও’!

ইত্যবসরে আমার গর্ভপাত করানো হলো, কারণ এতদিনে বাস্তবতা বুঝে গেছি।

…আপা (নীলিমা ইব্রাহিম), আপনি তো দেখেছেন মেয়েরা কিছুতেই গর্ভপাতে রাজি হয়নি। আপা, আপনার মনে আছে মর্জিনার কথা? সেই যে ফ্রকপরা মেয়েটি। আপনাকে দেখলেই চিৎকার করতো, আর বলতো, আপনি তার ছেলেকে চুরি করে বিদেশ পাঠিয়ে দেবেন। আপনি মর্জিনার কষ্ট দেখে পাঠাতে আগ্রহী ছিলেন না।

…বঙ্গবন্ধুকে যখন বলেছিলাম (নীলিমা ইব্রাহিম) উনি বল্লেন, ‘না আপা, পিতৃপরিচয় যাদের নেই সবাইকে পাঠিয়ে দেন। মানুষের সন্তান মানুষের মতো বড়ো হোক। তাছাড়া ওই দুষিত রক্ত আমি এদেশে রাখতে চাই না’।

…নিয়েলের ভালবাসা, স্নেহ, মমতা আমার অতীতকাল মুছে ফেললো। তারা ব্যানার্জী থেকে আমি হলাম মিসেস টি নিয়েলসন ।

…স্বদেশে আমার সত্যিকার পরিচয় নেই, তারা ব্যানার্জী মরে গেছে … আমি কোথায়? ওদের কাছে আমি ঘৃণ্য, নিন্দিত, মৃত।

…দেশে সম্মান মর্যাদা যা পেয়েছি মিসেস টি নিয়েলসন আর টমাসের মা হিসাবে।

…জন্ম দিলে জননী হওয়া যায় কিন্তু লালন পালন না করলে মা হওয়া যায় না। আমি জন্মেছিলাম সোনার বাঙলায়, লালিত হচ্ছি ডেনমার্কের ভূমিতে। তবুও সেই মাটিতেই হবে আমার শেষ শয্যা…।

পাঁচ

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি অধ্যাপক নুরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার সঙ্গে নীলিমা ইব্রাহিম যুক্ত হয়ে পড়েন নাট্যচর্চায়। এই নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে নবগঠিত বুলবুল একাডেমিতে ক্লাশ নিয়েছেন নাটকের ওপর। এক সময় নাটক লিখেছেন তিনি। তঁর লেখা প্রথম নাটক মনোনীতা মঞ্চস্থ হয় বুলবুল একাডেমির ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে। তিনি ১৯৬২-৬৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ‘রঙ্গম’ নামের একটি নাট্য সংস্থা। তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মুনীর চৌধুরী, রণেন কুশারী, কবি হাবিবুর রহমানসহ আরো অনেকে। তাঁর নিজের দলের জন্য তিনি শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন নাটকের নাট্যরূপ দেন। এ দলটি অবশ্য পরে ভেঙ্গে যায়। এ সময় তিনি রেডিও টেলিভিশনের জন্য প্রচুর নাটক লিখেছেন।

তিনি ছিলেন শৈশবকাল থেকে ফুটবল খেলার ভক্ত। ছোটোবেলায় তিনি নিজেই খেলেছেন। একটু বড়ো হয়ে কোলকাতায় খেলা দেখা শুরু করেন। ঢাকায় এসেও তিনি সেটা ধরে রেখেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে তিনি প্রায় নিয়মিতই টিকিট কেটে ফুটবল খেলা উপভোগ করতেন।

১৯৭২ সালে বাঙলা বিভাগের চেয়ারম্যানের আসনে বসলেন নীলিমা ইব্রাহিম। এ বিভাগের তিনজন শিক্ষক মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা মুক্তিযুদ্ধে নিহত হয়েছেন। শুরু করলেন নূতন করে বিভাগ গড়ার কাজ। এ সময় উপাচার্য তাঁকে ডেকে অনুরোধ করলেন রোকেয়া হলের প্রভোস্টের দায়িত্ব দেন। এই দায়িত্ব পালন করেছেন সাত বছর।

১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু একদিন ডেকে পাঠালেন তাঁকে। সরাসরি প্রস্তাব দিলেন বাংলা একাডেমির দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। এর আগে একবার বঙ্গবন্ধুর দেওয়া মন্ত্রীত্বের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে তাঁকে প্রায় জোর করে নিয়োগ দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি চাকুরি ছেড়ে দেন ১৯৭৫ সালে। তিনি মহিলা পরিষদেরও সভানেত্রী ছিলেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাঁকে নানাভাবে হয়রানি করেছে। যেখানেই যেতেন বুঝতে পারতেন- তিনি নজরদারিতে রয়েছেন। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে জাপানের এক মন্ত্রীর সাথে পূর্ব বন্ধুত্বের সূত্রে ছোট্ট উপহারকে কেন্দ্র করে এনএসআই-এর রোষানলে পড়েন। অবসর গ্রহণের বৈধ সময়ের আগেই তাঁকে বাধ্যতামূলক এলপিআর দেয়া হয়।

জীবনের একবারে শেষ প্রান্তে এসে জাতীয় দৈনিকে উপ-সম্পাদকীয় লিখে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৯৬ সালে আজকের কাগজে মাগো আমি কোইত যাবো শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয় লিখে তৎকালীন সরকারের মসনদ কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা রুজু করা হয়। অসুস্থ শরীরে কন্যার বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে পুলিশের গ্রেপ্তারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। পালিয়ে থাকা অবস্থায় হাইকোর্টে সশরীরে উপস্থিত হয়ে তিনি জামিনের আবেদন করেন। মামলাটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ভাষা সৈনিক এডভোকেট গাজিউল হক। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হন। তাৎক্ষনিকভাবে তিনি নিম্ন আদালতে হাজির হলে নিম্ন আদালতের হাজার হাজার আইনজীবী আদালত কক্ষে জমায়েত হন এবং তাঁকে জামিন দেয়া না হলে তাঁরা আদালত কক্ষ ত্যাগ করবেন না বলে জানান। শেষ পর্যন্ত নিম্ন আদালত তাঁকে জামিন দিতে বাধ্য হয়।

নীলিমা ইব্রাহিমের আমি বীরাঙ্গনা বলছি একটি উল্লেখযোগ্য বই। তিনি এই বইতে প্রকাশ করেছেন কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীন বাঙলাদেশের সমাজ একাত্তরের অমর আর অজেয় বীরাঙ্গনাদের অবদান অস্বীকার করেছে। শুধু সমাজ নয়, বীরাঙ্গনাদের পরিবারও তাঁদের গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। অস্বীকার করেছে বাবা, অস্বীকার করেছে স্বামী।

নীলিমা ইব্রাহীমের কাছে বাঙালি কৃতজ্ঞ, বাঙালির মানসলোকে এই নারীর আদর্শ মধ্যগগনের সূর্য।

আর আমি, কিংবা আমার মতো একাত্তর উত্তর প্রজন্ম- নীলিমা ইব্রাহিমের কাছেই শিখেছি মৃক্তিযুদ্ধের নান্দীপাঠ। আমি ব্যক্তিগতভাবে নীলিমা ইব্রাহিমের আমি বীরাঙ্গনা বলছি বইটির মাধ্যমেই জেনেছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের কথা, জেনেছি সন্তান হয়ে আমরা কী করে আমাদের মায়েদের দূরে ঠেলে দিয়েছি। আজ ১৮ জুন নীলিমা ইব্রাহীমের প্রয়াণ দিবস। এই দিনে আমি আমার বীরাঙ্গনা মায়েদের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাই। হৃদয়ের সমস্ত সত্যগুলো তাঁদের পবিত্র পায়ের নিচে এনে রেখে বলতে চাই- মা, মা গো এইবার মুখ তুলে তাকাও। ফিরে এসো এই বাঙলাদেশে। এখনো তোমার সন্তানেরা বুকে ধারণ করে আছে একাত্তরকে। তোমরা তাদের দিকে তাকাও। মা, চেয়ে দেখো- এখনও প্রতিশোধ স্পৃহায় দু চোখ জাজ্বল্যমান আমাদের। অতীত ভুলিনি মা, লাল-সবুজের পতাকা আমার চিরঞ্জীব অনুপ্রেরণা। তুমি আমার সেই অনুপ্রেরণার মধ্যলোকে দীপাবলী হবে না? আমার শাশ্বত, চিরসুধাময়ী, গর্বিত বীরাঙ্গনা মা।